今回は、東京消防庁消防官採用試験のボーダー(合格点)に関する以下の内容を紹介します。

- 東京消防庁のボーダー(合格点)

- 東京消防庁のボーダーを超えるためのポイント

「合格するには何点とればいいのか」「合格点を取るポイントが知りたい」という方はぜひ参考にしてください。

えもと

えもとその他、東京消防庁の試験情報は次の記事でまとめています。

東京消防庁のボーダー(合格点)

結論、6割以上(45問中27問〜)がボーダーの目安になります。

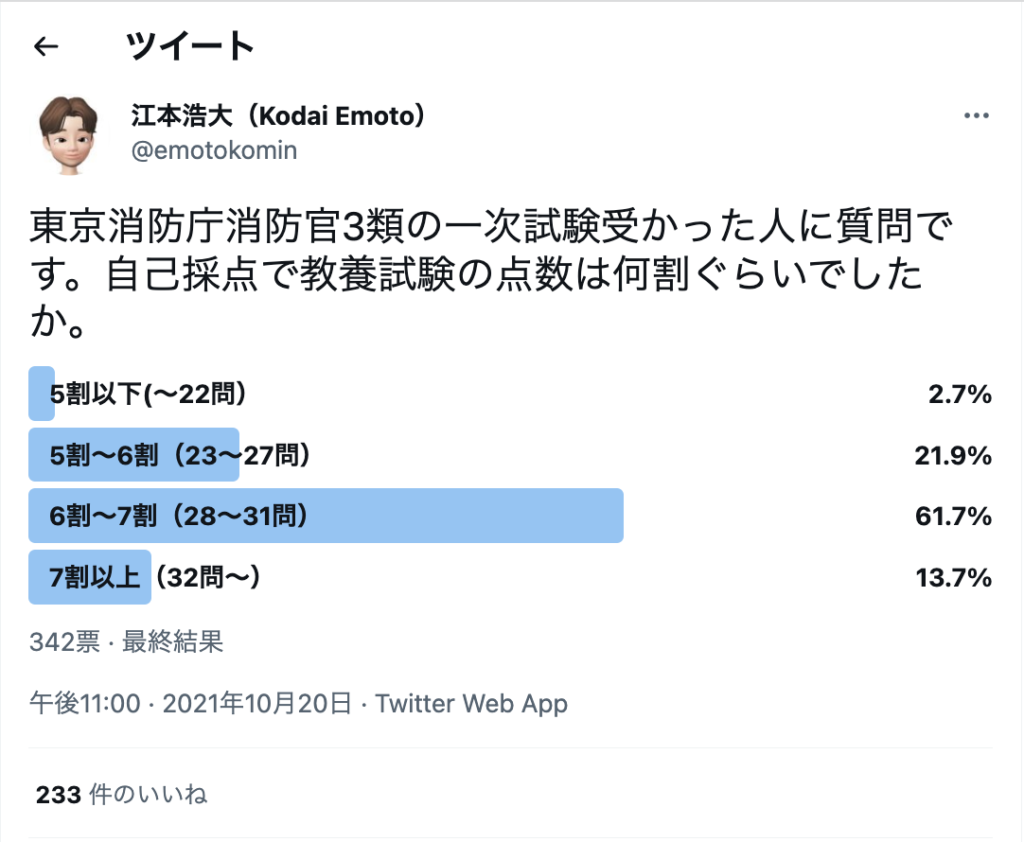

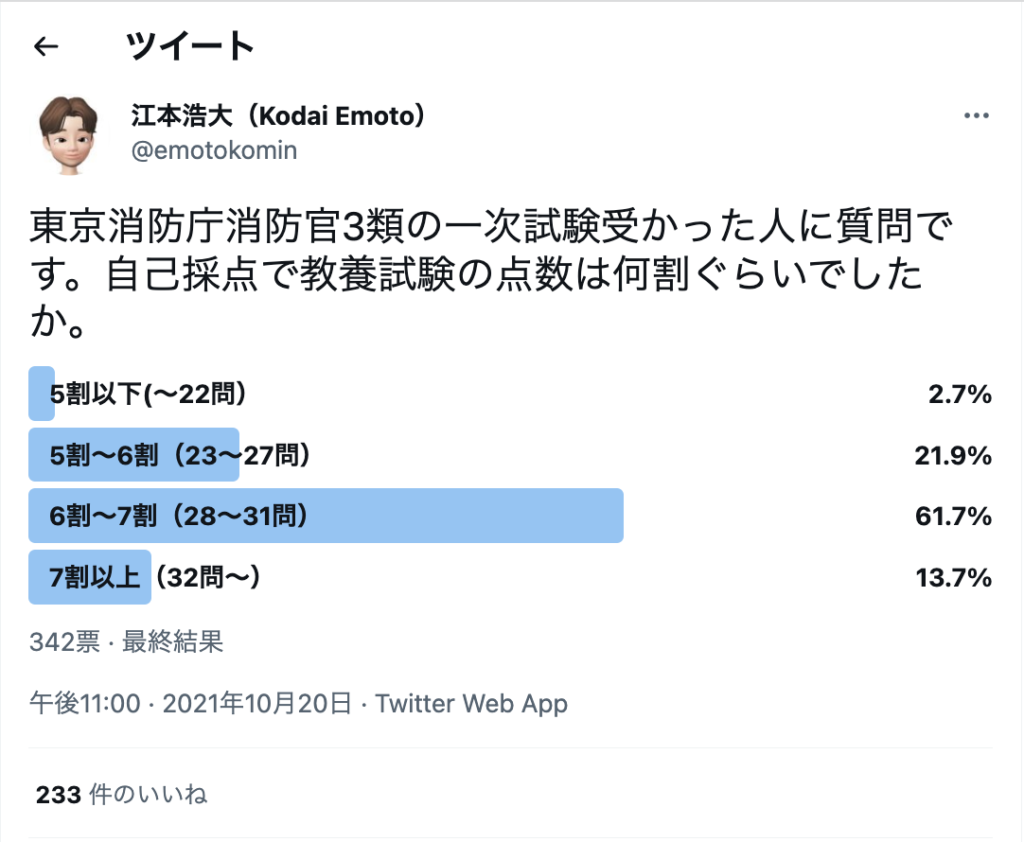

次は、X(旧ツイッター)でボーダーを調査したデータです。

Twitterによるボーダー調査結果(2021年)

この調査によれば、合格者の約90%が45問中23〜31問で合格していることがわかります。

一次試験の合格には論作文の結果も関わってくるため、5割程度でも合格できているんですよね。

それだけ東京消防庁の論作文は重要度が高いってこと!

あくまでも東京消防庁がボーダーを公表していないため推測になりますが、6割〜7割がボーダー(合格点)と言えるでしょう。

東京消防庁の合格点を超えるポイント

結論、出題数の多い科目と頻出分野から勉強すること。

東京消防庁のボーダーは6割程度です。なので、全科目・範囲が勉強できなくても問題ありません。

出題数の多い科目から勉強を始める

例えば、数的推理や判断推理は毎年4~5問出ていますが、日本史や経済は1問ずつしか出ていません。

科目別の出題一覧(令和4年度)

| 区分 | 一類 | 三類 |

|---|---|---|

| 数的推理 | 5 | 4 |

| 判断推理 | 4 | 4 |

| 空間把握 | 2 | 2 |

| 資料解釈 | 5 | 4 |

| 現代文 | 5 | 5 |

| 英文 | 2 | 2 |

| 政治 | 3 | 3 |

| 経済 | 1 | 1 |

| 社会 | 3 | 1 |

| 日本史 | 1 | 2 |

| 世界史 | 1 | 2 |

| 地理 | 1 | 2 |

| 国語 | 2 | 3 |

| 英語 | 1 | 1 |

| 数学 | 3 | 3 |

| 物理 | 2 | 2 |

| 化学 | 2 | 2 |

| 生物 | 2 | 2 |

勉強時間は限られているので、同じ時間を使うなら配点の高い科目に使った方が効率的です。

配点が低い科目にどれだけ時間を使っても総合点は上がりません。少しでも効率よく勉強を進めたいなら、この科目選択が今後の勉強効率を大きく左右します。

まずは出来るまでに時間が必要な数的、判断、数学あたりから攻略すると良いですね!

頻出分野を優先して進める

どの科目も出題範囲は広いですが、最初から最後まで満遍なく出ません。

例えば公務員試験の世界史は、一般的には”世界史は中国史が頻出分野“です。各種参考書や予備校でもそう言われています。

しかし、東京消防庁三類ではまったく出ていません(下図参照)。

なので、一般的な情報を鵜呑みにして中国史に時間をかけても時間の無駄です。

こんな感じで、頻出分野がわかれば効率よく勉強できそうじゃないですか?

ちなみに東京消防庁三類の世界史は出題範囲が絞りにくいので、得意な人以外は手を出さない方がいいと僕は思います。

無駄な時間や労力を使わないためにも、早めに過去問分析をして頻出分野を把握しましょう。

なお、次の記事では過去10年分の出題傾向をまとめています。効率よく勉強したい人は参考にしてください。

消防官一類

消防官三類

まとめ:東京消防庁のボーダーを意識して対策しよう

今回は東京消防庁消防官(一類、二類、三類)採用試験の教養試験について、ボーダーと効率的な対策方法を解説しました。

ボーダーは採用人数や問題レベルによって変動するため確かなことはいえませんが、合格者の情報データから6〜7割程度だと推測できます。

高得点を目指して無駄な勉強をするよりも、安定して6割を取れるように準備することが大切です。

まずは科目ごとの出題範囲を理解する。そこから始めていきましょう!

東京消防庁の試験内容は次の記事で詳しくまとめています。