この記事でわかること

- 教養試験の傾向

- 教養試験の出題科目

- 教養試験の勉強方法(対策方法)

*対象区分:消防官一類、三類

東京消防庁採用の一次試験で実施される教養試験。

試験科目・範囲が膨大なので、「何から勉強すればいいの?」と悩んでいる方はとても多いです。

そこで本記事では、教養試験の傾向や試験科目を徹底解説します。効率的な勉強方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

試験の概要を知ることは、合格への第一歩。

まずは、教養試験がどんなものか、大まかにつかんでいきましょう。

※その他、東京消防庁の採用試験情報は「【一類・三類】東京消防庁採用の試験内容と傾向【一次・二次試験】」でまとめています。初めて受験する人は参考にしてください。

東京消防庁の教養試験概要

教養試験は、一次試験で行われる筆記試験です。

出題レベルは一類と三類で異なりますが、試験時間や問題数などは同じです。

概要は次のとおり。

| 一類 | 三類 | |

|---|---|---|

| 試験時間 | 120分 | |

| 問題数 | 45問 | |

| 試験レベル | 大学卒業程度 | 高校卒業程度 |

| 出題形式 | 五肢択一式 | |

| 解答方式 | マークシート | |

受験者の思考力や判断力を測る試験のため、速読・速答が求められれます。

単純計算すると、1問にかけられる時間はわずか2分強。マークシートへの記入や見直しの時間も考えると、テンポよく解答していくことが必要です。

実際に、時間が足りずに問題を解ききれない人は少なくありません。本番での時間配分を考えながら事前に過去問題集で練習しておくなど、十分な対策を取りましょう。

消防官Ⅰ類は、教養試験による現行の試験方法とともに、適性検査(SPI3を予定)及び論文による試験方法を新設し、いずれかの試験方法を受験生が選択することが可能となります。

東京消防庁 教養試験の出題科目

教養試験は、 計算力や読解力を測る『一般知能』と、今までに勉強してきた基礎学力を測る『一般知識』で構成されています。

出題科目は次のとおり。

| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |

|---|---|---|

| 文章理解 | 現代文|英文 | |

| 一般知識 | 社会科学 | 政治|経済|社会 |

| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語|英語 | |

| 自然科学 | 数学|物理|化学|生物 |

科目ごとの特徴を解説します。

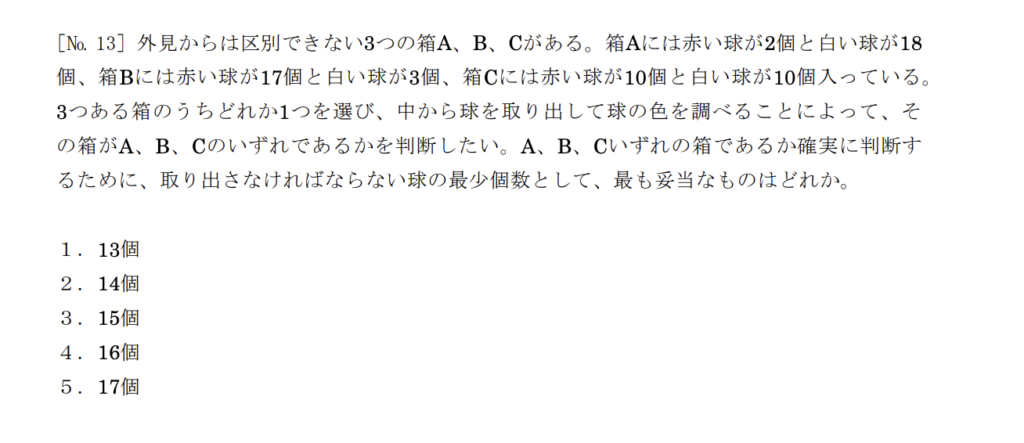

数的処理

思考力や判断力を測る領域で、次の4科目から出題されます。

- 数的推理

- 判断推理

- 空間把握

- 資料解釈

数学的要素が強いため、苦手とする人が多いんですよね。僕自身も超苦手でした…。

しかし教養試験のなかで問題数が最も多く、45問のうち14〜16問出題されるので、苦手のままだと詰みます。

苦手な人は、いきなり問題集で勉強するよりも、簡単な参考書で解法パターンを把握することが大事!多くの類似問題を解いて、速く正確に解けるようにしましょう。

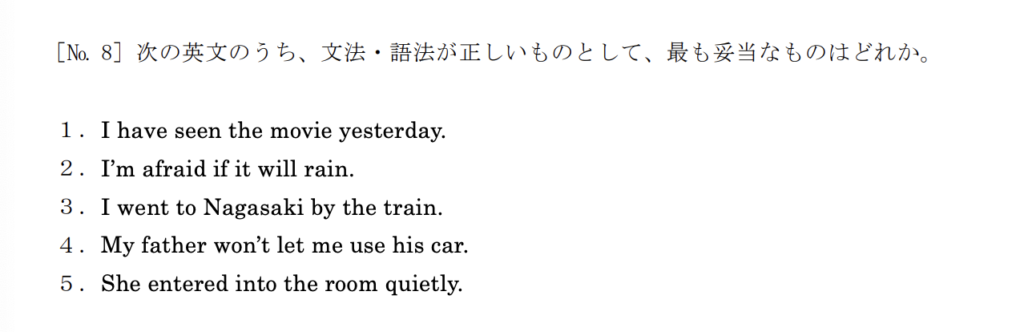

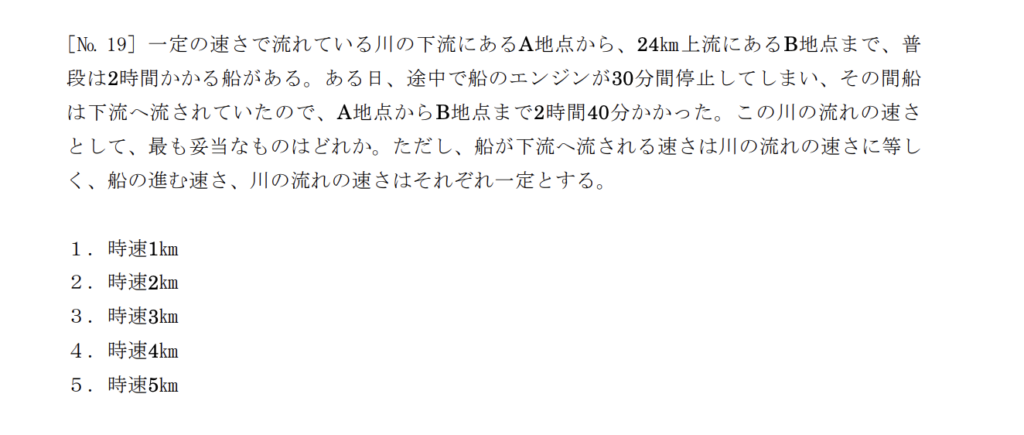

過去問チャレンジ

解答を表示する(タップ)

正解:4

えもと

えもとこんな感じで計算が必要だったり、あれこれと思考したりする問題がたくさん出ています。

文章理解

日本語と英語で書かれた300字〜400字程度の文章を読み解く力を測る分野で、以下の2科目で構成されています。

- 現代文

- 英文

出題形式は、文章の主旨や要旨を問うものがよく出題されています。

問題数はそこそこ多く(45問中7問)、正解できれば他科目の負担を減らせるので、得点源にできると◎。

時間をかければ正解できる問題は多いですが、1問あたり2分程度で解かないと時間切れになりやすいので注意が必要です。普段の勉強から時間を計ることが大事。

ガッツリやる科目ではないため、1日1問〜2問をコンスタントに解き、文章を読むことに慣れておきましょう。

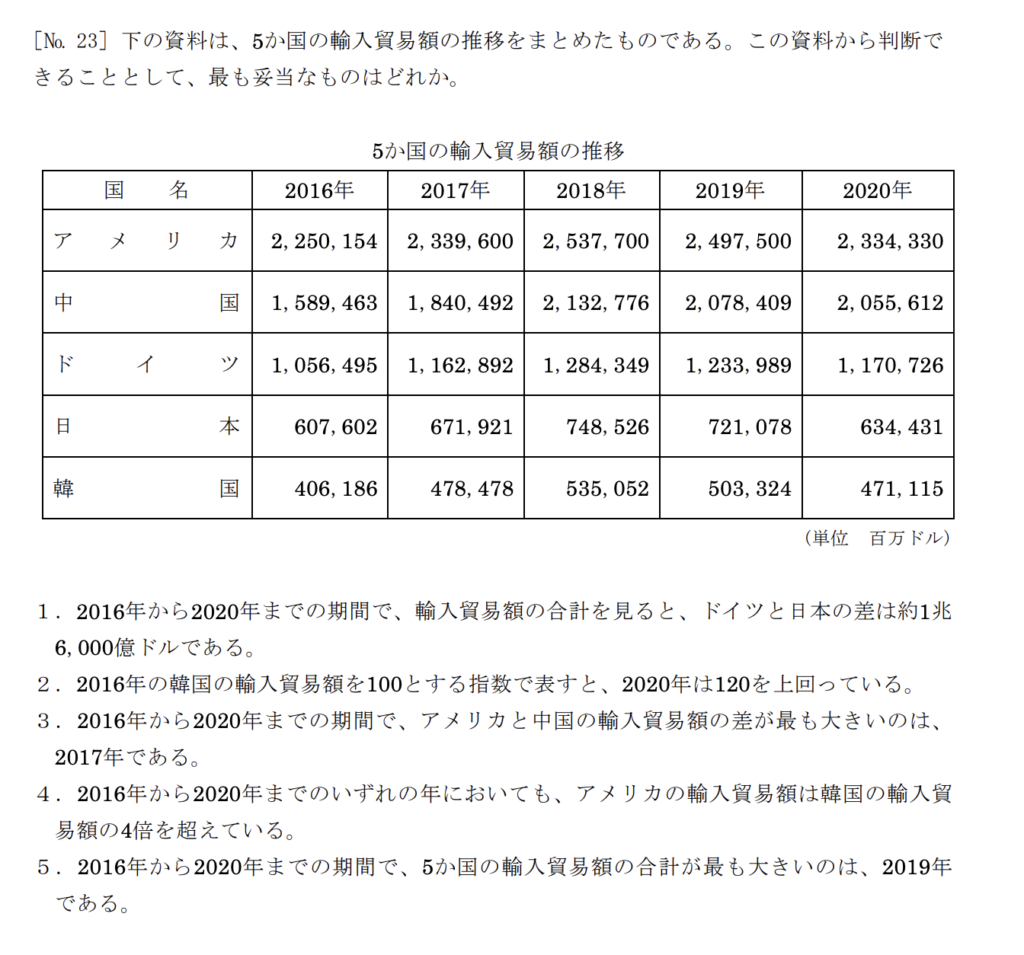

社会科学

高校までの基礎学力(社会科目の知識力)を測る分野で、以下の3科目で構成されています。

- 政治

- 経済

- 社会

一般知識の中では出題範囲が狭く、取りかかりやすい領域です。中でも政治の問題数が3問と多いので、優先して対策するといいでしょう。

また、社会は国際関係や社会問題、時事などを中心に出題されます。参考書や過去問での対策だけでは不十分なので、普段からニュースや新聞などを読んで情報収集をしておくといいでしょう。

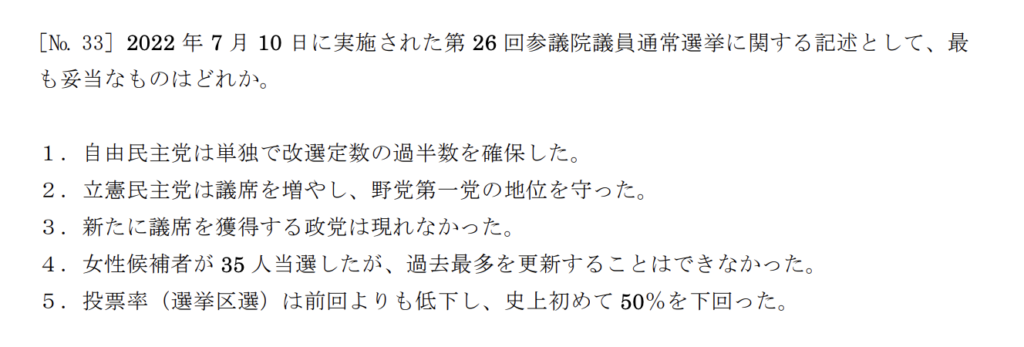

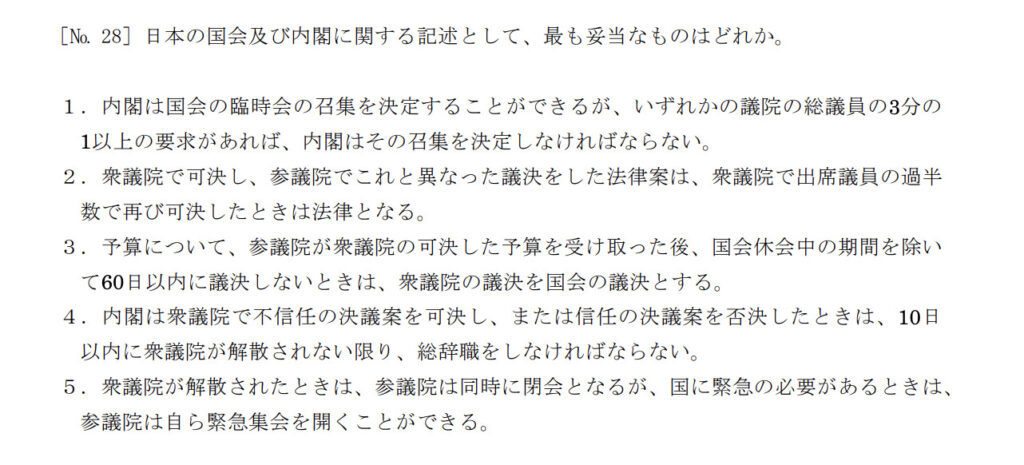

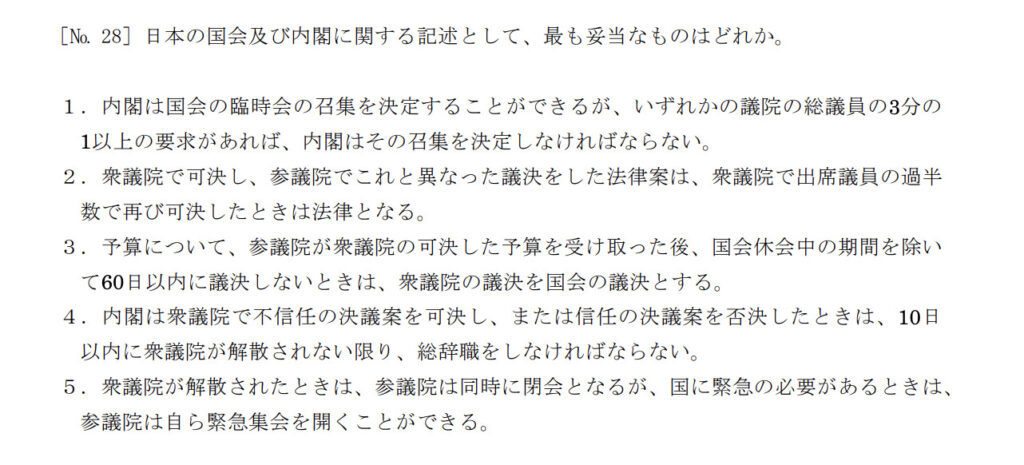

過去問チャレンジ

解答を表示する(タップ)

正解:4

人文科学

高校までの基礎学力(歴史や語学の知識力)を測る分野で、以下の5科目で構成されています。

- 日本史

- 世界史

- 地理

- 国語

- 英語

科目から想像できるように、The 暗記科目です。

暗記科目なので覚えてしまえば簡単に点を取れます。しかし、出題範囲が膨大なうえに問題数も1~2問なのでコスパを意識して勉強することが大事。

人文科学の中でも、国語は2~3問も出題があるうえに、覚えることも少ないため得点源にするといいでしょう。

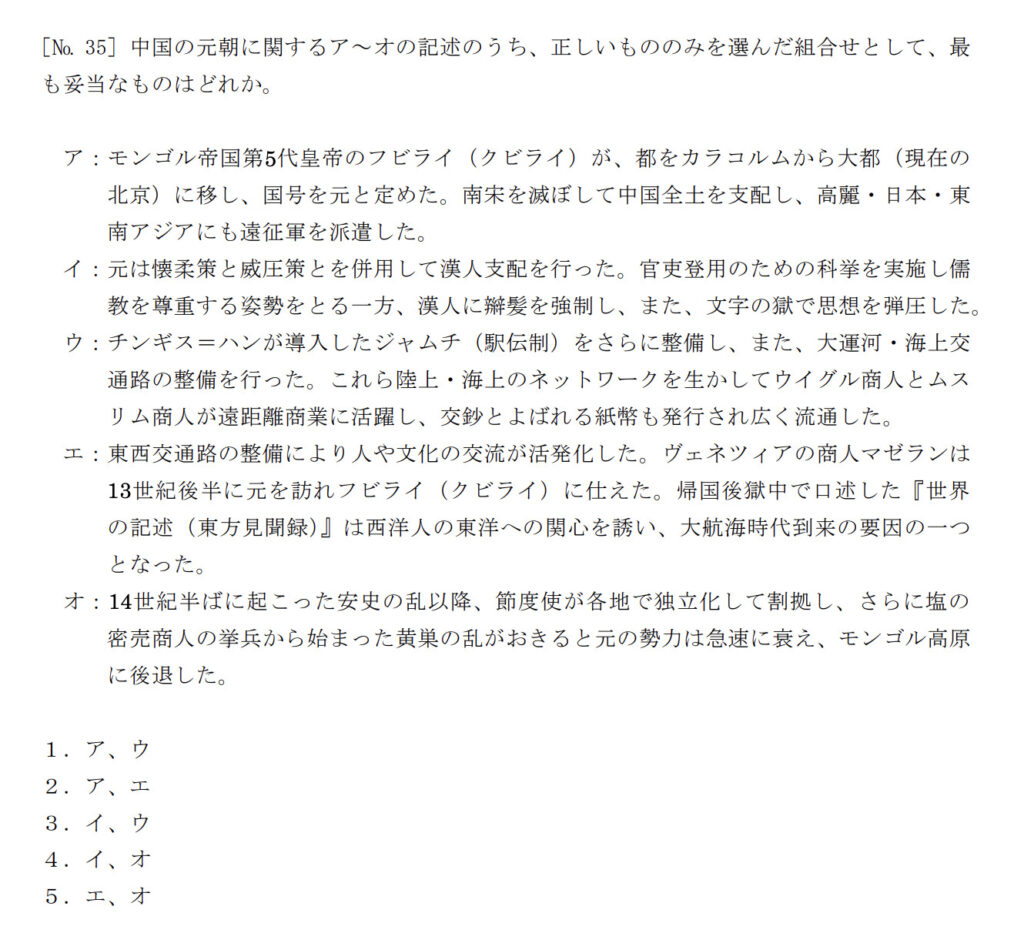

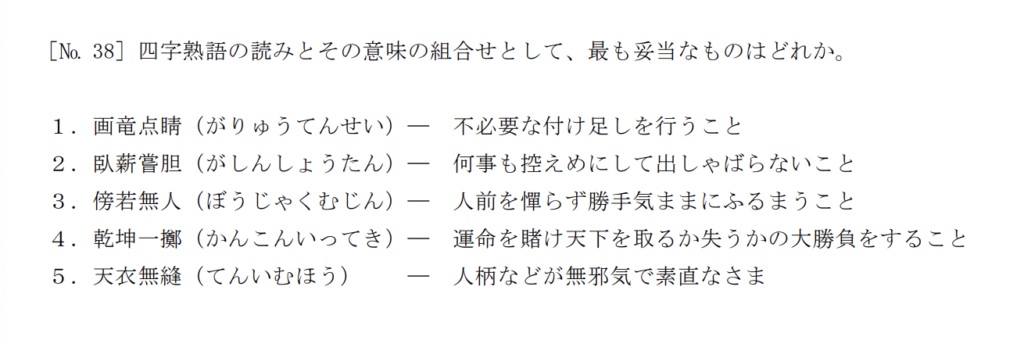

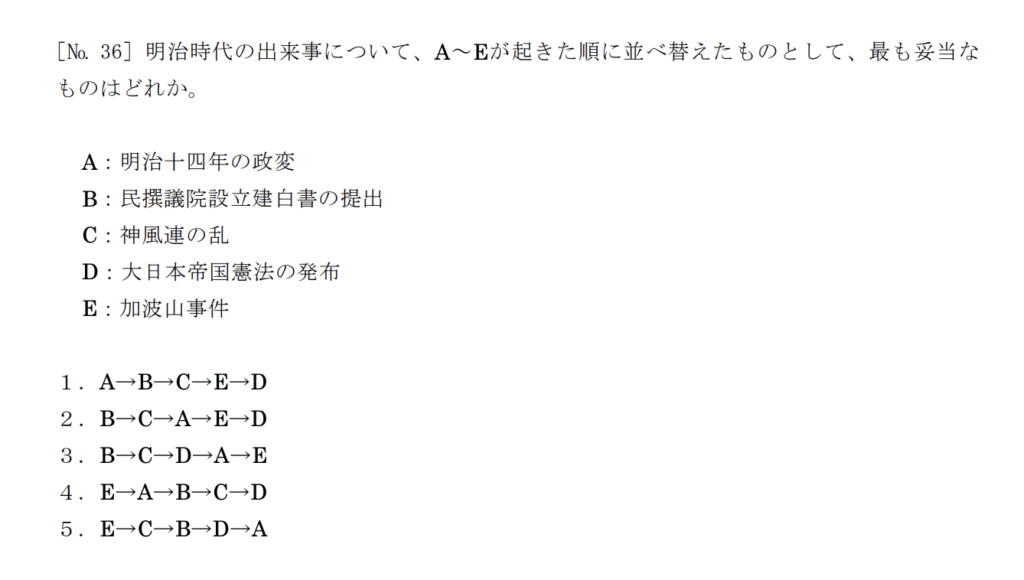

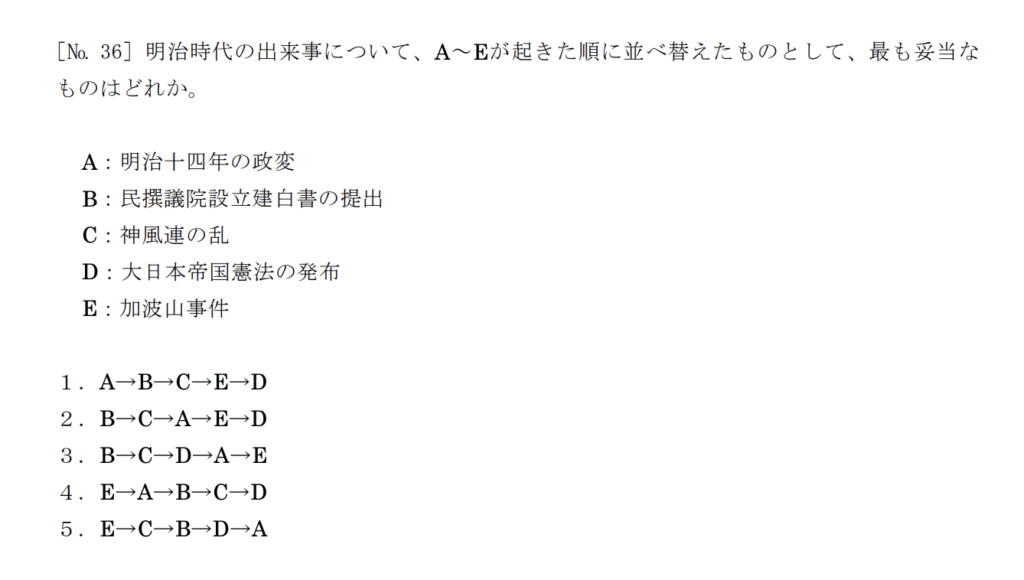

過去問チャレンジ

解答を表示する(タップ)

正解:2

高校での選択科目を中心に勉強しましょう。

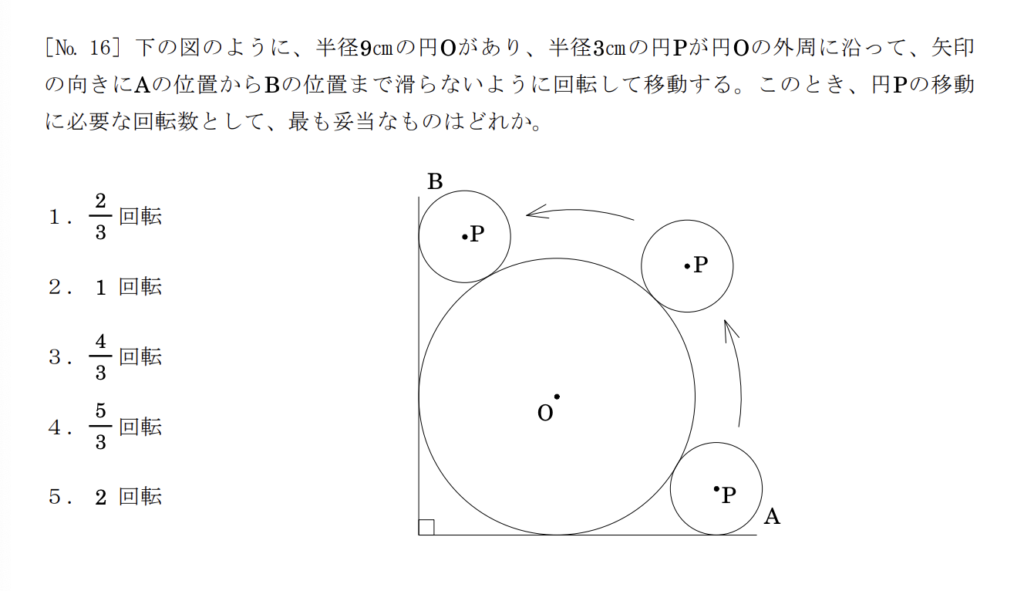

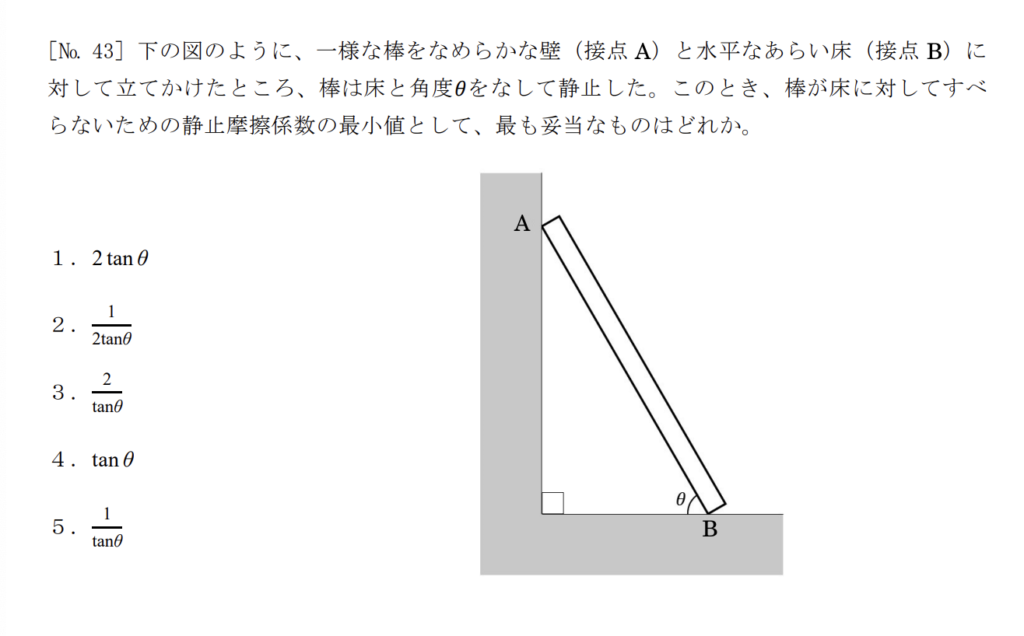

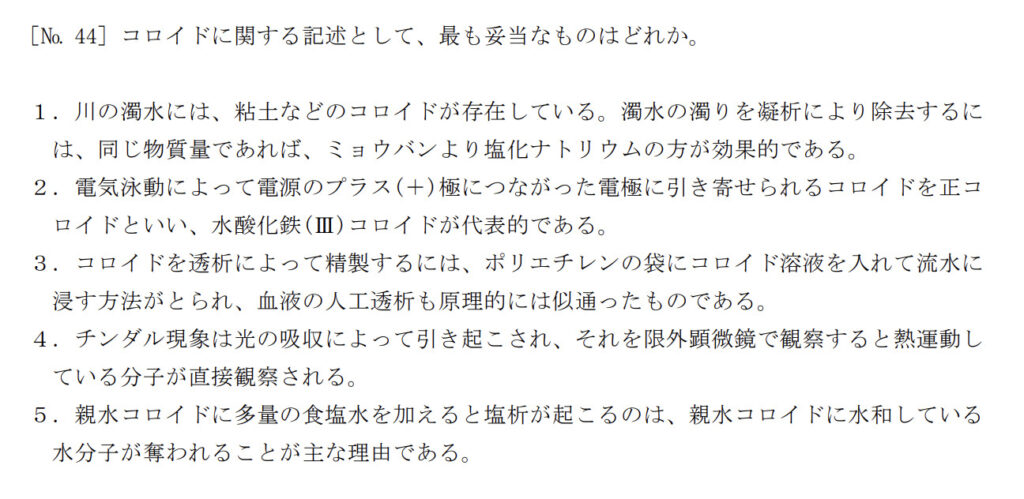

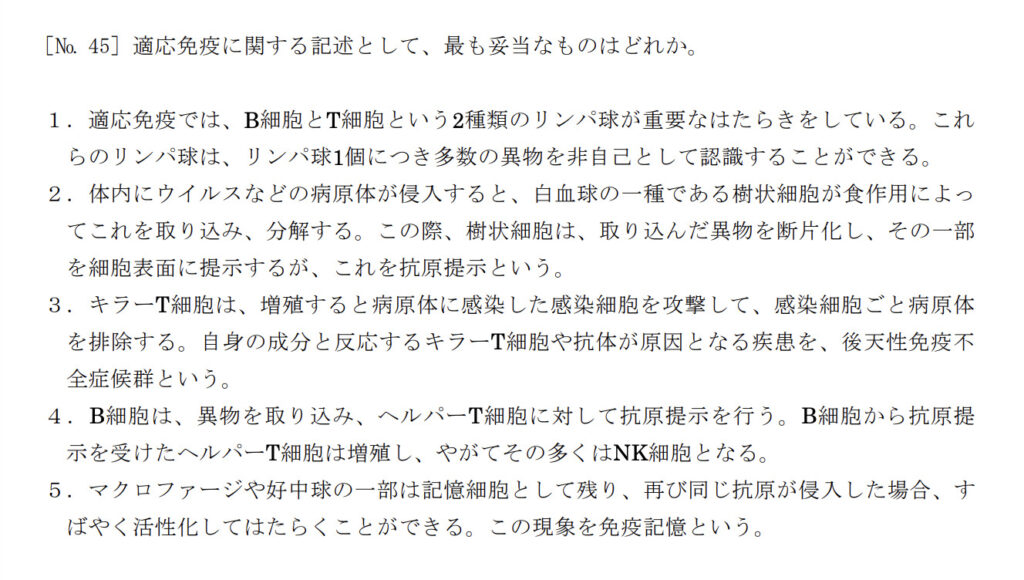

自然科学

中学〜高校までに学んだ数学や理科に関する知識を測る領域で、次の4科目から出題されます。

- 数学

- 物理

- 化学

- 生物

東京消防庁の特徴の一つが、この自然科学の問題数の多さです。

公務員試験では、自然科学を捨て科目にする戦略をよくとりますが、45問のうち9問も出るため、全部捨てるとかなり不利になるんですよね。

数学、物理、化学は計算問題を含むため避けがちですが、基礎的な問題だけでも解けるように公式や知識を覚えるといいでしょう。

一方で生物は理系科目の中でも暗記部分が大半を占めるので、上記3科目が苦手なら生物は必ず解けるように勉強してください。

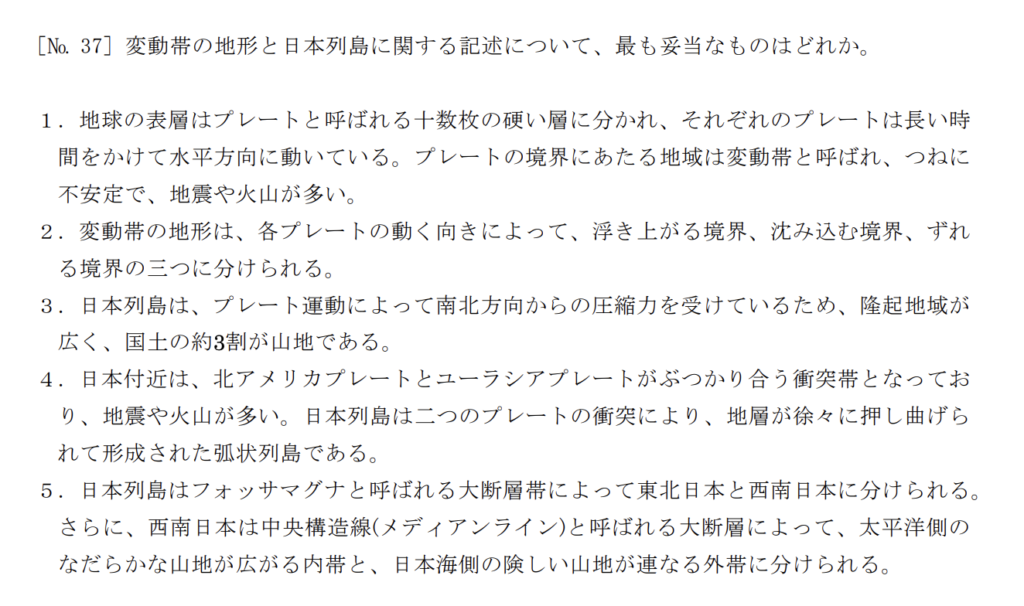

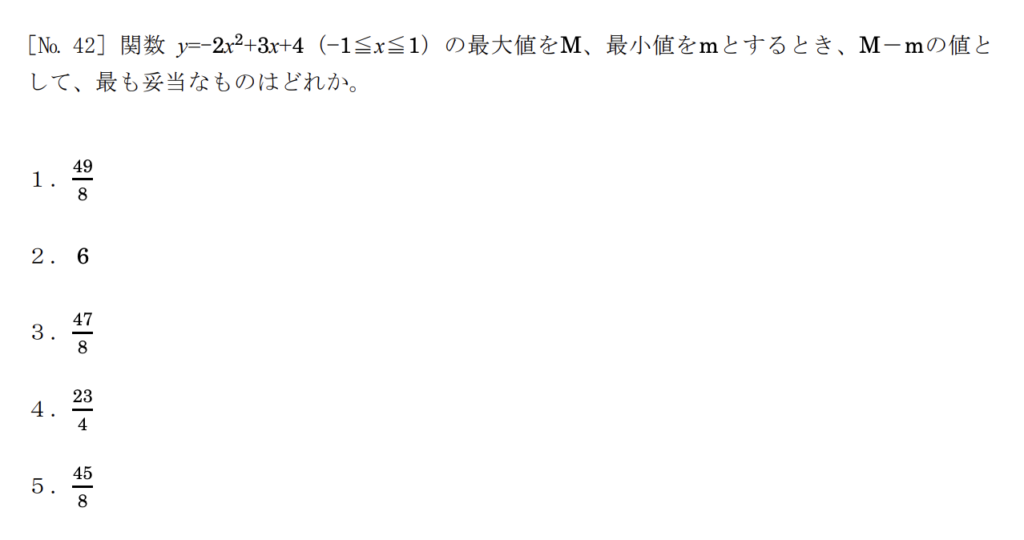

過去問チャレンジ

解答を表示する(タップ)

正解:1

以上が、東京消防庁の教養試験科目です。

科目数はハンパないので、きちんと傾向を理解して勉強することが大事。

東京消防庁 教養試験の勉強方法

東京消防庁の教養試験は、科目も範囲も膨大です。そのため、適当に勉強することはNGです。

ここでは、効率よく勉強する方法を解説します。

- 参考書・問題集を準備する

- 主要科目から勉強する

- 頻出分野に時間をかける

- 復習メインでインプット&アウトプット

参考書・問題集を準備する

公務員試験用のテキストは数種類あるので、自分に合うものをチョイスしましょう。

どのテキストを使ってもいいですが、スーパー過去問シリーズをオススメします。

良問をピックアップしており、解説が丁寧なので勉強しやすいです。

問題数は少なめなので、模擬試験や過去問などを適宜使っていくと良いでしょう。

主要科目から勉強する

まずは数的処理と文章理解、そして政治・国語を優先的に勉強するといいでしょう。これらの科目だけで全体の7割以上を占めています。

- 数的処理:18問

- 文章理解:9問

- 政治:3問

- 国語:3問

合計:33問 / 45問中(73.3%)

※一類(令和5年度)の場合。

これらの科目にある程度メドが立たないと、合格は光の彼方なので、勉強当初は、これら主要科目に時間を使ってください。

出題数が少ない科目に時間をかけても総合点は上がりません。すべてを勉強して中途半端になるよりも、まずは出題数の多い科目を確実に正解することが大切です。

点になる科目と捨て科目の選定

試験科目は多いですが、全科目から均等に出るわけではありません。

なので、どの科目で点を取り、どの科目は手を抜くのかを考えることが大事です。

次の科目別問題数一覧を参考に、勉強計画を考えてみましょう。

科目別出題数一覧

| 区分 | 一類 | 三類 |

|---|---|---|

| 数的推理 | 5 | 4 |

| 判断推理 | 5 | 4 |

| 空間把握 | 3 | 2 |

| 資料解釈 | 5 | 4 |

| 現代文 | 5 | 5 |

| 英文 | 2 | 2 |

| 政治 | 3 | 3 |

| 経済 | 1 | 1 |

| 社会 | 3 | 1 |

| 日本史 | 1 | 2 |

| 世界史 | 1 | 2 |

| 地理 | 1 | 2 |

| 国語 | 3 | 3 |

| 英語 | 2 | 1 |

| 数学 | 1 | 3 |

| 物理 | 1 | 2 |

| 化学 | 1 | 2 |

| 生物 | 1 | 2 |

- 上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。

- 一類は第1回のデータです。

「出題率」や「範囲の絞りやすさ」をもとに考えると、

◎勉強すべき科目

政治、社会、国語

◎捨て科目

日本史、英語、物理、化学

あたりかなと、僕は考えます。

あなたの学力や得手不得手で、どの科目に時間を割き、どの科目は捨てるのか考えてください。

頻出分野に時間をかける

どの科目も全範囲から出ません。なので、最初から最後まで勉強するのは時間の無駄です。

たとえば、一般的な公務員試験だと”世界史はイギリス史や中国史が頻出分野“です。各種参考書や予備校でもそう言われています。

しかし、東京消防庁ではほとんど出ていません(三類の場合)。

なので、一般的な情報を鵜呑みにしてイギリス史や中国史に時間をかけても時間の無駄です。

このような傾向を把握していれば、「世界史は出題範囲を絞りにくいので勉強しない」という戦略を立てることができますよね!

やみくもに取り組むのではなく出題傾向を見極めて効率的に勉強を進める意識が大切です。

出題範囲を知る(過去問分析する)のは簡単ではありませんが、出ない分野をどれだけ勉強しても0点なので、メンドーですがやりましょう!

過去10年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。

手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

◾️消防官一類

◾️消防官三類

復習メインでインプット&アウトプット

また、勉強において重要なのは先に進むことよりもどれだけ復習をしたかということです。

復習するタイミングですが、僕は勉強した箇所は3日連続で見るというルールで覚えていきました。要するにその日に解いた問題は短いスパンで3回見るというものです。

| 1日目 | 問題1〜10をやる |

|---|---|

| 2日目 | 問題1〜10を見直して、問題11〜20をやる |

| 3日目 | 問題1〜20を見直して、問題21〜30をやる… |

とくに重要なのが翌日の復習。

勉強した次の日に復習しないだけで一気に知識の定着が悪くなります。記憶の法則で有名なエビングハウスの忘却曲線でも人間の記憶力は翌日にガタ落ちすることが立証されていますからね。

最初のうちはけっこうシンドイですが、1カ月ほど続けてみれば結果が見えてくるので、反復練習を意識して勉強していきましょう。

東京消防庁 教養試験でよくある質問FAQ

最後に、よく相談される内容に回答します。

- オススメの参考書はありますか?

- 過去問はどこで入手できますか?

- ボーダーラインは何割ですか?

Q1.オススメの参考書はありますか?

一類

- スーパー過去問ゼミ

- ダイレクトナビ

- (畑中敦子シリーズ)

三類

- オープンセサミ

- スーパー過去問ゼミ

- (畑中敦子シリーズ)

この2冊+1をやれば十分です。

スーパー過去問ゼミ

実務教育出版が監修している”上級者向け”の参考書です。

要点が絞られており問題+解説という構成で勉強しやすい。

情報量はやや少なめなので、ある程度知識のある方や一通り勉強を終えた方には最適ですが、まったくの初心者がこれ1冊だけで試験に臨むのはリスクが高いかもです。

ダイレクトナビ

実務教育出版が監修している”初〜上級者向け”の過去問題集です。

選択肢中の誤りを赤字で修正しながら覚える「正文化」がすでに施されており、すぐに重要箇所をインプットできます。

付属の赤シートを使えば即アウトプットもできるの一石二鳥の過去問題集です。

オープンセサミ(参考書)

公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。

情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。

無駄な情報もそれなりに含まれているので出題範囲を絞って使えば高得点も十分に狙えますよ。

畑中敦子シリーズ

理系科目が苦手な人は取り組む価値のあるテキストです。

数的推理や判断推理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。

数学が不得意な方でも、解法パターンやテクニックを覚えることで、得意分野にすることは十分可能がコンセプト。

初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!

Q2.過去問はどこで入手できますか?

東京消防庁のホームページで最新年度の問題が公開されています。解説はありませんが、問題形式やレベルの確認は十分なので活用してください。

また、次の記事でも一部の問題・解答をまとめているので参考にしてください。

Q3.ボーダーラインは何割ですか?

6割(27/40問)あれば十分合格できます。

ボーダーラインは年度によって変動するため一定ではありませんが、例年6割前後で推移しています。なので、最低6割を目安に6割〜7割取れるように準備してください。

東京消防庁のボーダーラインは、「【最低5割】東京消防庁採用のボーダーと合格点を超えるポイント」で詳しくまとめています。

Q4.何から勉強すればいいですか?

出題頻度の高い分野から勉強しましょう。

なぜなら、全範囲から出題されていないからです。

たとえば、政治の分野別出題率は次のとおり。

- 法の基礎理論:20%

- 基本的人権 :60%

- 国会内閣司法:90%

- 選挙 : 0%

- 国際政治 :60%

*2013年〜2022年までの統計(一類第1回)

ほとんど出題のない法の基礎理論や選挙に時間をかけても無駄ですよね。その分の時間を国会・内閣・司法や国際政治に使う方が効率的です。

過去10年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

◾️消防官一類

◾️消防官三類

出題範囲がわかれば合格点は取れる

東京消防庁の教養試験は、高校までにきちんと勉強してきた人からすればそれほど難しいわけではありません。

それなのに多くの受験者が悩んでいるのは、試験科目・範囲が膨大だからです。

事実、「科目が多くて何から勉強すればいいか分からない」という相談・お問合せが相当多いんですよね。

教養試験を効率よく勉強するには、出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。必要な科目・分野に沿って勉強すれば、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。

合格点は6割程度です。そんなに高くありません。なので、闇雲に無駄な勉強をするのではなく、過去の出題傾向を軸に勉強してください。

まずは科目ごとの出題範囲を理解する。

そこから始めていきましょう!

過去10年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。

手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

◾️消防官一類

◾️消防官三類

上記の記事を読めば「どこから勉強すればいいの?」という悩みを即解決できるので、ぜひ参考にしてください。

今回は以上です。