入国警備官採用試験の一次試験で実施される基礎能力試験。

試験科目・範囲が膨大なので、「何から勉強すればいいの?」と悩んでいるのではないでしょうか。

結論を最初に言うと、基礎能力試験を効率よく勉強するには出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。

本記事では、入国警備官採用試験の基礎能力試験に関する下記内容を解説します。

- 基礎能力試験の科目や傾向

- 基礎能力試験の勉強方法

- 過去問分析のやり方

「基礎能力試験はどんな科目・傾向なのか」「基礎能力試験の効率的な勉強方法が知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

えもと

えもと試験内容は高卒・大卒、社会人共通です!

なお、過去10年間の出題範囲をまとめたデータを下記記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は活用してください。

入国警備官採用 基礎能力試験の傾向

基礎能力試験とは、一次試験で行われる筆記試験の一つです。

思考力・判断力と一般的な基礎学力がどれくらい備わっているのかを評価します。

| 試験時間 | 90分 |

|---|---|

| 問題数 | 40問 |

| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート) |

| レベル | 高校卒業程度 |

試験科目(出題内容)

| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |

|---|---|---|

| 文章理解 | 現代文|英文|古文 | |

| 一般知識 | 社会科学 | 政治|経済|社会|倫理 |

| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語|英語 | |

| 自然科学 | 数学|物理|化学|生物|地学 |

このように、中学~高校までに学んだ内容から多く出題されるので、科目の多い大学入試共通テストと僕は思っています。

共通テストとの大きな違いは、科目選択の有無です。

たとえば共通テストであれば、社会なら日本史か世界史、理科なら物理か生物のように、受験に必要な科目を選択して試験を受けられます。しかし、基礎能力試験では、全科目が必須なんですよね。

なので、社会なら日本史も世界史も、理科なら物理も生物もすべて勉強しないといけません。

これまでの受験勉強とは少し違った工夫が必要なので、次に効率的な勉強方法を紹介しますね。

入国警備官採用 効率的な勉強法

結論、

配点の高い科目から勉強する

入国警備官の試験科目は5分野21科目あります。

しかし、全科目から均等に出るわけではありません。科目ごとに配点(問題数)が違うのです。

科目別出題数

| 科目 | 配点 |

|---|---|

| 数的推理 | 5 |

| 判断推理 | 4 |

| 空間把握 | 2 |

| 資料解釈 | 2 |

| 現代文 | 4 |

| 英文 | 2 |

| 古文 | 1 |

| 政治 | 2 |

| 経済 | 2 |

| 社会時事 | 1 |

| 思想 | 1 |

| 科目 | 配点 |

|---|---|

| 日本史 | 1 |

| 世界史 | 2 |

| 地理 | 2 |

| 国語 | 2 |

| 英語 | 2 |

| 数学 | 1 |

| 物理 | 1 |

| 化学 | 1 |

| 生物 | 1 |

| 地学 | 1 |

※2022年の情報

このとおり配点(問題数)はバラバラです。

なので、適当に勉強を進めるのではなく、どの科目から勉強すれば点を伸ばしやすいか考える必要があります。

配点が低い(問題数が少ない)科目に時間をかけても総合点は上がらないのです。

すべてを勉強して中途半端になるよりも、まずは出題数の多い科目を確実に正解することが大切。

頻出分野を勉強する

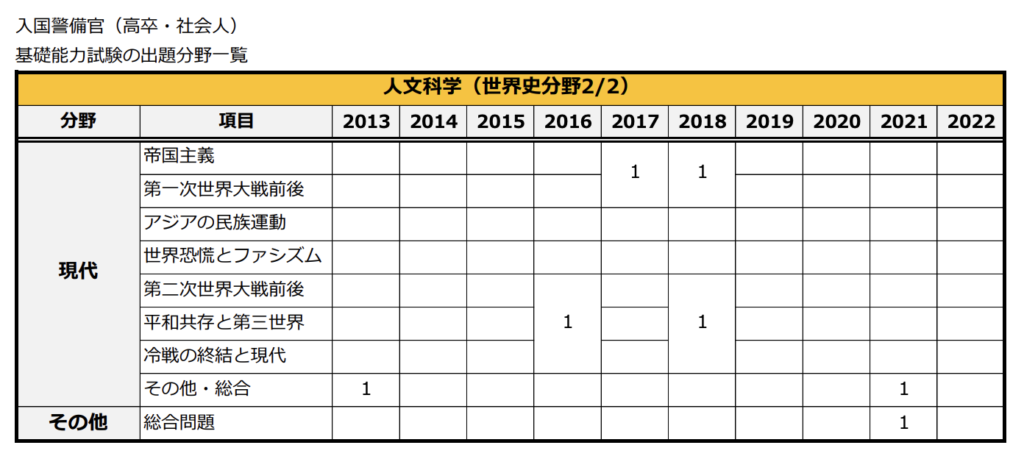

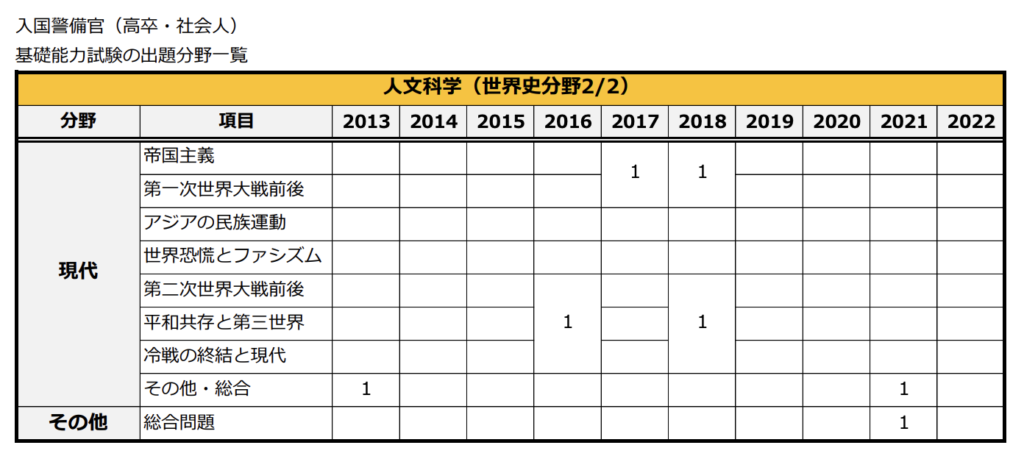

たとえば、一般的な公務員試験だと”世界史はイギリス史や中国史が頻出分野“です。各種参考書や予備校でもそう言われています。

しかし、入国警備官採用試験ではまったく出ていません(下図参照)。

なので、一般的な情報を鵜呑みにしてイギリス史や中国史に時間をかけても時間の無駄です。

反対に現代分野はよく出ています。なので時間をかけてでも覚えると効率的。

こんな感じで、頻出分野がわかれば効率よく勉強できそうじゃないですか?

まずは出るところから!その他の分野は一通り終わってからでOKです。

「科目が多くて何から勉強すればいいかわからない」と悩んでいる方の多くは、的外れな(悪くいうとデタラメに)勉強をしてしまっているんですよね。

このような間違った努力をしてしまうのは、出題範囲を理解しきれていないまま(または理解したつもりで)さまざまな科目・分野を勉強しているから、というのが主な原因です。

無駄な時間や労力を使わないためにも、早めに過去問分析をして出題範囲を把握しましょう。

なお、過去問は下記記事で5年分まとめているので参考にしてください。

入国警備官採用 過去問分析のやり方

ここでは、実際に出題範囲を知る方法(過去問分析の仕方)を解説します。

- 過去問(最低5年分)

- 参考書や問題集(なんでもOK)

- ノート(Excelがベスト)

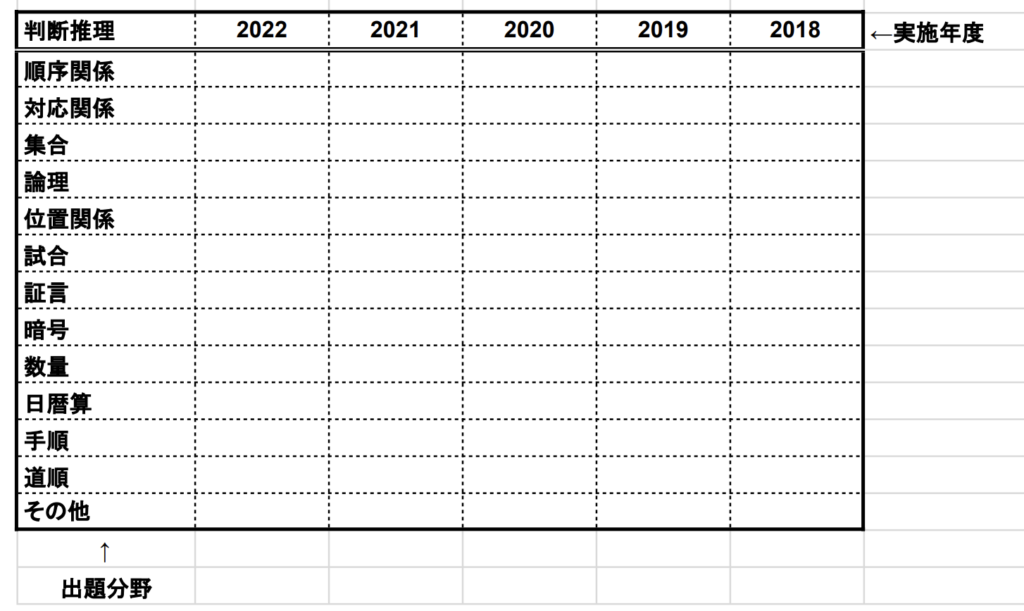

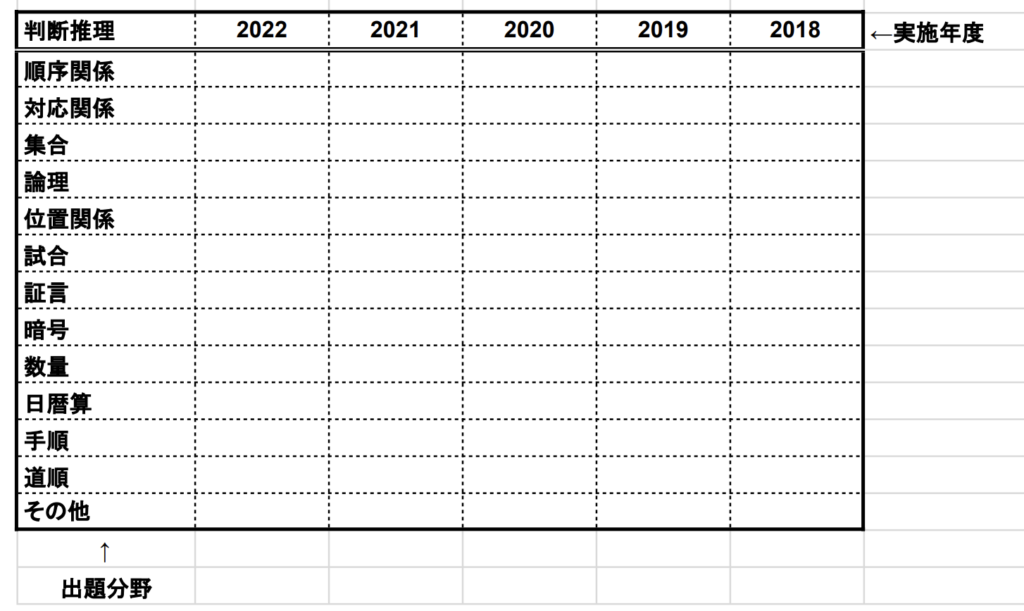

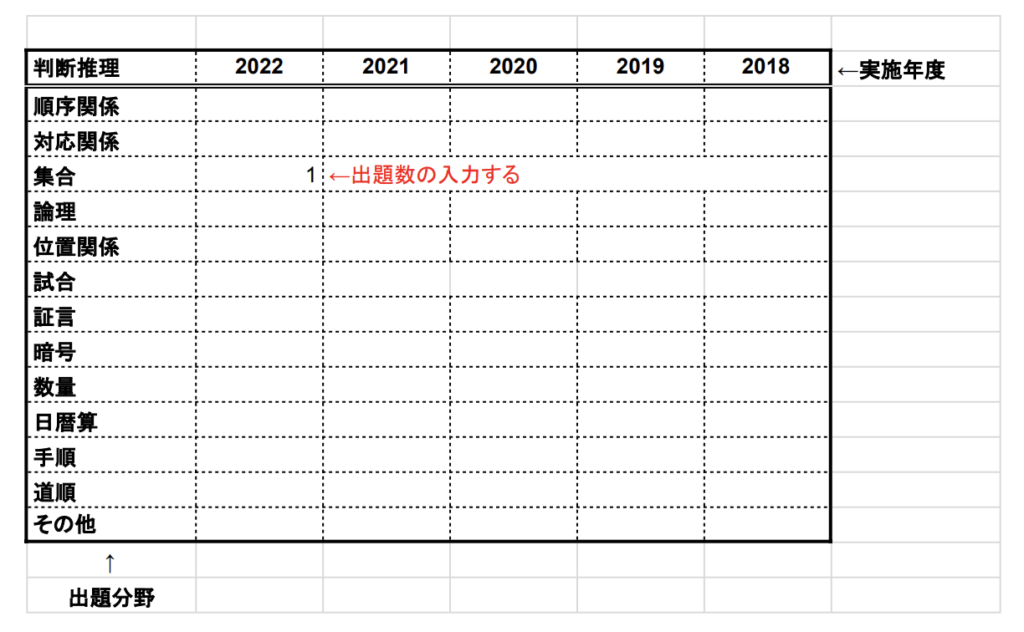

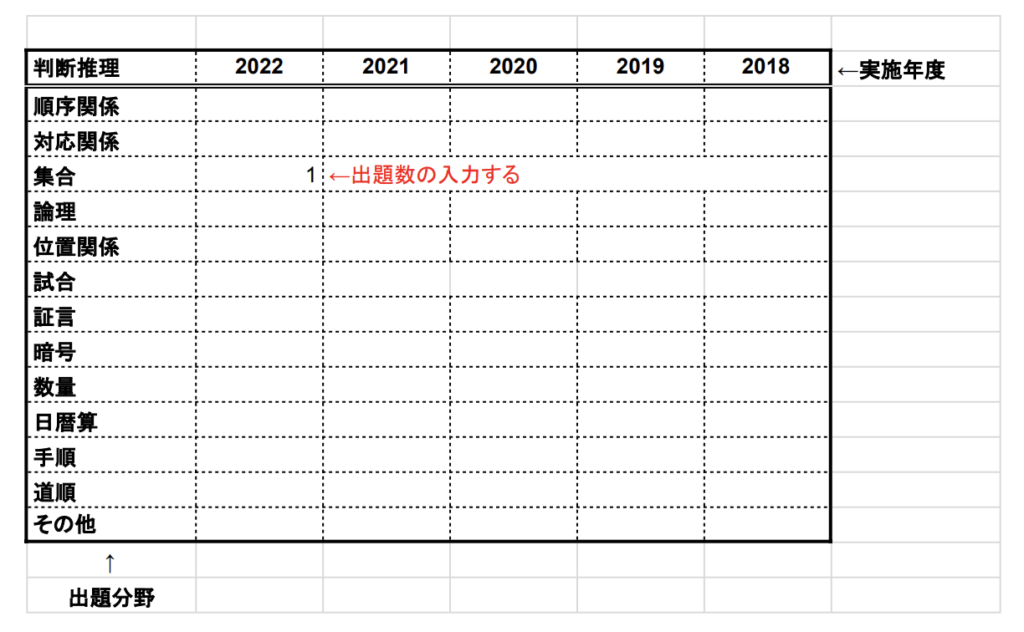

見出しを作る

まずは、準備した参考書の見出し(目次)と実施年を書きましょう。

Excel(スプレッドシート)を使うと簡単(綺麗)にできますよ!

この見出し(目次)をもとに勉強計画を考えるので、実際に使う参考書や問題集で作成してください。

出題範囲をまとめる

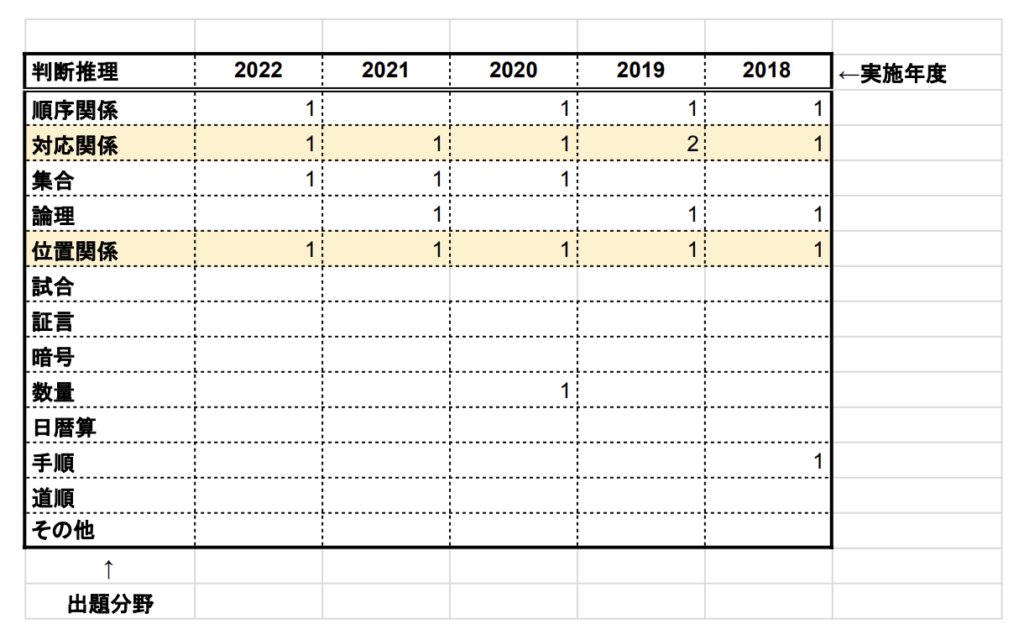

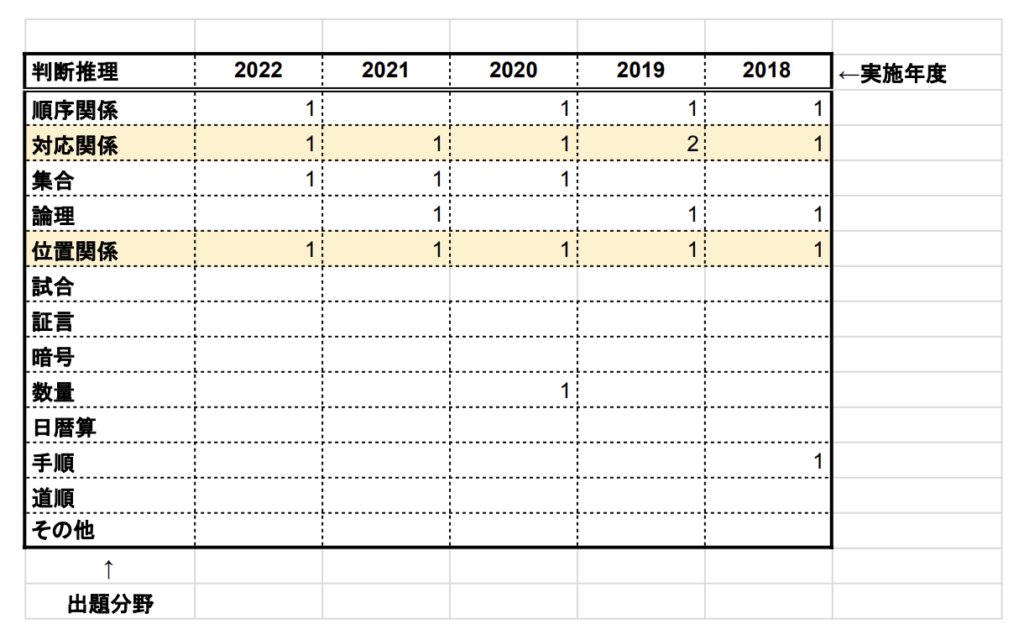

過去問と参考書を行き来して、作成した表に出題内容を記載します。

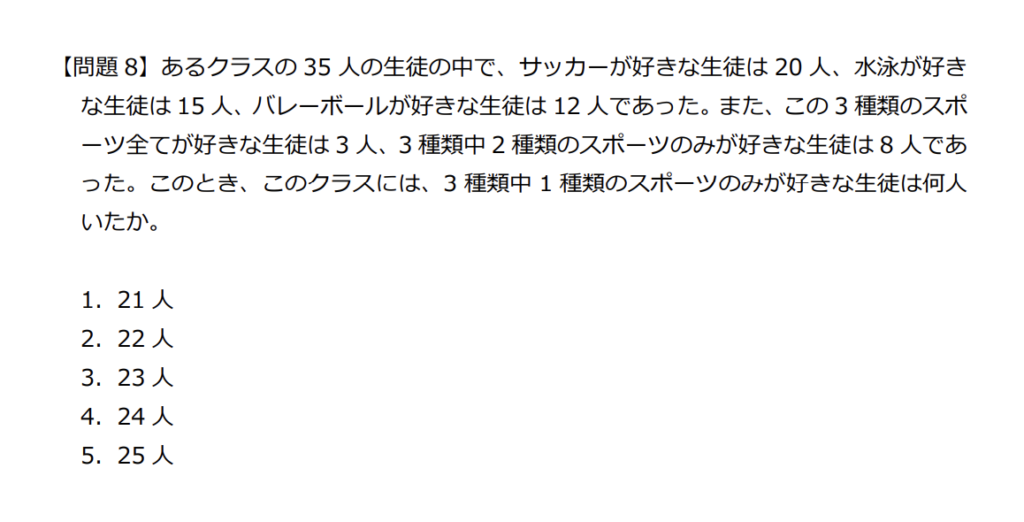

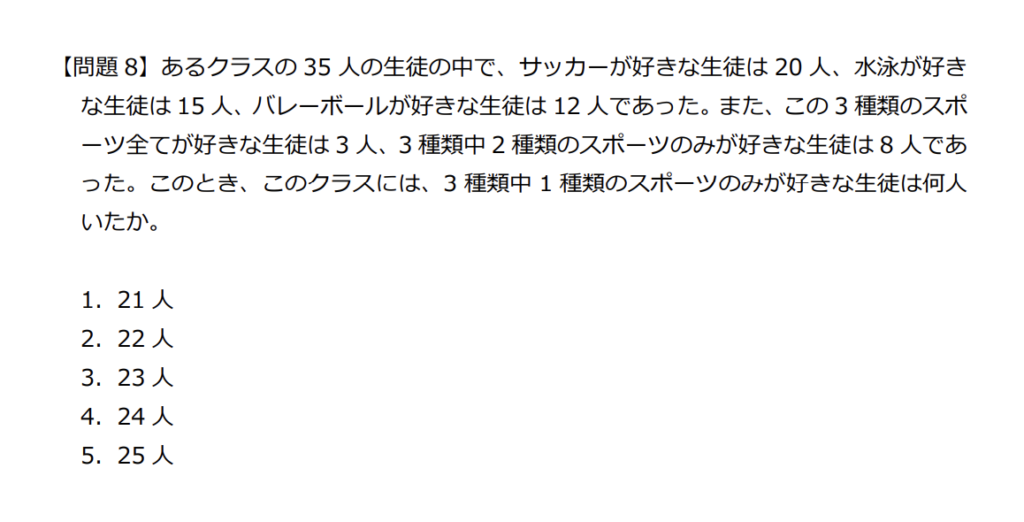

たとえば、次の問題はどの科目の何という分野でしょうか。

参考書を見ると、判断推理の「集合分野」だとわかりました。

これを先ほど作成した表にまとめます。

1問ずつ見る必要があるので時間はかかります。

でも、しっかり分析すれば簡単に何から勉強すればいいか把握可能です。

このように対応関係と位置関係は5年連続(100%)出ていることがわかりました。

試合分野より後ろは勉強しても効率的とは言えないですよね。

出題範囲を知る(過去問分析する)のは簡単ではありませんが、効率よく勉強するには欠かせないデータです。

出ない分野をどれだけ勉強しても0点なので、メンドーですがやりましょう!

なお、過去10年間の出題範囲をまとめたデータを下記記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

出題範囲がわかれば合格点は取れる

入国警備官の基礎能力試験は、高校までにきちんと勉強してきた人からすればそれほど難しいわけではありません。

それなのに多くの受験者が悩んでいるのは、試験科目・範囲が膨大だからです。

事実、「科目が多くて何から勉強すればいいか分からない」という相談・お問合せが相当多いんですよね。

基礎能力試験を効率よく勉強するには、出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。必要な科目・分野に沿って勉強すれば、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。

入国警備官のボーダーラインは6割〜7割です。そんなに高くありません。なので、闇雲に無駄な勉強をするのではなく、過去の出題傾向を軸に勉強してください。

まずは科目ごとの出題範囲を理解する。

そこから始めていきましょう!

過去10年間の出題範囲をまとめたデータを下記記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

今回は以上です。

その他、入国警備官採用の試験情報を下記記事でまとめています。