この記事でわかること

※青字をクリックすると、読みたい項目まで移動できます。

本記事では、「高卒で税務職員を目指したい」「受験勉強を始めたばっかり」という人を対象に、税務職員採用試験(高卒者)の難易度や合格に向けたコツを徹底解説します。

結論から言えば、高卒で税務署職員になる難易度は高くありません。しかし、税務署職員になる(=試験に受かる)ことは思っている以上に難しいです。

今回は、高校を卒業したらの税務署で働きたい方に向けて「受験マニュアル」を作る気持ちで書きました。最後まで読めば、採用試験の概要から合格に向けた準備まで行うことができますよ!

敵を知らずして対策を始めてしまうのは、正直無謀です。本記事を参考に税務職員採用試験の合格に向けて着実に準備を進めていきましょう。

高卒で税務署職員になるには

結論、高卒で税務署に就職したい(税務職員になりたい)なら人事院が行う税務職員採用試験に合格する必要があります。

税務職員採用試験は、税務署や国税局などで働く職員(公務員)を募集する試験のことで、人事院が行う国家公務員試験の一つです。試験区分は、年齢によって以下のように分かれます。

- 22歳〜29歳:国税専門官採用試験

- 18歳〜21歳:税務職員採用試験

高校を卒業してすぐ税務職員になりたい場合は税務職員採用試験を、高校を卒業して3年以上経っているなら国税専門官採用試験をそれぞれ受験しましょう。

えもと

えもと国税専門官採用試験は大卒者向けの試験ですが、学歴は関係ないので、年齢制限をクリアしていれば受験できます。

税務職員採用試験の概要

続いて、税務職員採用試験の概要を紹介します。

- 受験資格

- 試験日程

- 試験内容

- 実施状況

受験資格

税務職員採用試験を受験するには、次の1~3を全て満たす必要があります。

- 2002年4月2日から2005年4月1日までに生まれた人

- 日本国籍を有する人

- 欠格条項に概要しない人

- 令和5年度の情報です。

試験日程

| 出願期間 | 令和5年6月19日(月)〜28日(水) |

|---|---|

| 一次試験 | 令和5年9月3日(日) |

| 一次試験 合格発表 | 令和5年10月5日(木) |

| 二次試験 | 令和5年10月11日(水)〜20日(金) |

| 最終合格 | 令和5年11月14日(火) |

試験内容

税務職員採用試験は、二段階選抜方式で行われます。

まず一次選考で受験者を篩にかけ人数を絞ります。その後、一次選考の合格者を対象に二次選考を行い最終合格者を決定。

それぞれの試験内容(科目)は以下のとおり。

| 一次試験 | 基礎能力試験 | 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての択一式試験。 |

|---|---|---|

| 作文試験 | テーマにそって、自分の考えを論じる記述式試験。 | |

| 適試試験 | 速く正確に事務処理を行う能力についての筆記試験 | |

| 二次試験 | 身体検査 | 健康度を検査 |

| 口述試験 | 個人面接を実施 |

税務職員採用試験の内容について、詳しくは次の記事で解説しています。

実施状況

| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 4,077 | 1,367 | 3.0 |

| 令和4年 | 5,375 | 1,656 | 3.2 |

| 令和3年 | 6,283 | 1,809 | 3.5 |

| 令和2年 | 6,186 | 1,672 | 3.7 |

| 令和元年 | 5,712 | 1,455 | 3.9 |

税務職員採用試験の倍率について、詳しくは次の記事でまとめています。

税務職員採用試験の難易度

税務職員採用試験の難易度は決して高くないです。

理由は以下のとおり。

- 倍率はやや低め

- 試験問題は中学〜高校レベル

- 合格ラインは4~5割程度

倍率は低め

2023年に実施された令和5年度税務職員採用試験の最終倍率は3.0倍でした。

- 受験者数:4,077人

- 合格者数:1,367人

- 競争倍率:3.0倍

この数値の中には、まともに対策していない人も多く含まれているので、実際はもっともっと低いです。

地方公務員(県や市)の倍率は10倍を超えることが多いので、数値だけ見れば”税務職員採用試験の難易度は低い“と言えます。

試験問題は中学〜高校1年レベル

税務職員採用試験の問題は、あなたが今までに学んだ内容から出題されます。

なので、高校までにきちんと勉強してきた人からすれば、それほど難しいわけではありません。

たとえば、次はメイン科目の一つである数的推理の問題です。

.png)

.png)

算数、数学が苦手な人は悩むかもしれませんが、少し勉強すれば思い出すのではないでしょうか。

たまに大学入試レベルの問題も出ていますが、多くは中学〜高校入試レベルの問題です。

ボーダーラインは5割程度

受験年度や採用人数によって変動しますが、ボーダーラインは5割程度です。

同じ公務員試験でも、裁判所事務官は最低8割必要ですし、県庁や市役所も7割程度。比較すると税務職員のボーダーラインは大したことありません。

5割程度の点数であれば、傾向に沿って勉強すれば十分に取れるので、そこまで難度は高くないでしょう。

こんな感じで、税務職員採用試験の難易度はそこまでハードじゃありません。

税務職員採用試験に合格するのは難しい

税務職員採用試験の難易度は高くありませんが、決して受かりやすいわけじゃないです。

その理由は以下の3つ。

- 競争試験だから

- 試験科目が多いから

- 頭がいいだけでは合格できない

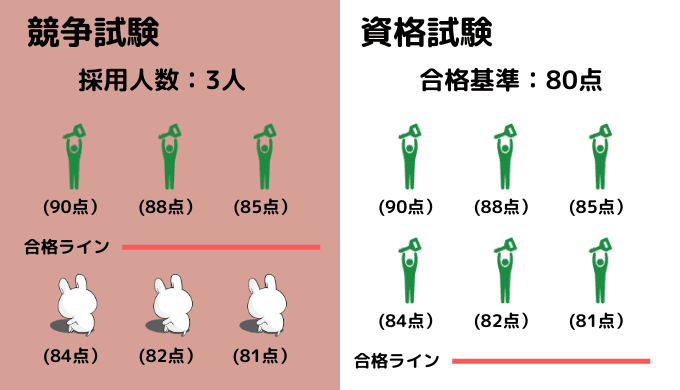

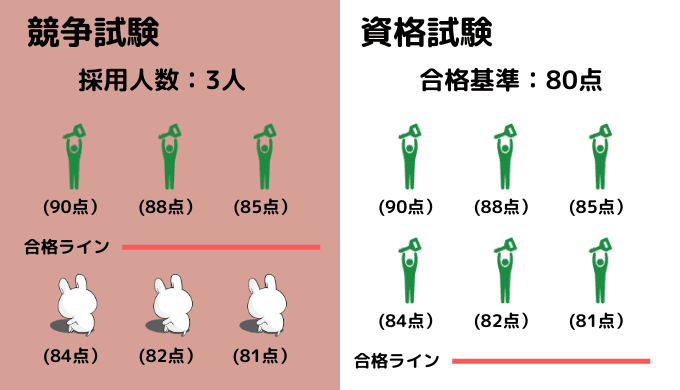

競争試験だから

税務職員採用試験は、一定数の採用枠に対して、成績上位者から順に合格が決まる競争試験です。そのため、受験者全員が合格できるわけではなく、ライバルたちとの競争によって合否が決まります。

また、資格試験(英検や漢検など)であれば合格ラインはある程度決まっていますが、競争試験の場合は、採用人数や受験者数によって変動するのです。

そのため、どの程度の点数を目指せばよいかが判断しにくく、努力がそのまま結果につながらない、という難しさがあります。

試験科目が多いから

税務職員の試験科目(基礎能力試験)は5分野20科目あります。

| 分野 | 科目 |

|---|---|

| 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |

| 文章理解 | 現代文|英文 |

| 社会科学 | 政治|経済|社会|倫理 |

| 人文科学 | 日本史|世界史|地理|国語|英語 |

| 自然科学 | 数学|物理|化学|生物|地学 |

令和6年度から情報が加わります!

高校・大学入試の約3倍の科目数なので、対策には相当な時間が必要です。そのため、受験者にとっては大変な試験の一つと言えるでしょう。

問題レベルは、中学校から高校までに学んだことのある内容ばかりですが、それをもう一回勉強しないといけないので簡単ではありません。

やみくもに勉強を始めるのではなく、出題傾向を理解して効率よく勉強することがポイントです。

頭がいいだけでは合格できない

税務職員採用試験では、知識や学力だけでなく、公務員・社会人としての適性・資質や人間性(コミュニケーション能力)も評価されます。

つまり、単純な学力だけでなく、多角的な能力が求められることになります。

これまでの入学試験や資格試験では、知識を詰め込んでいれば合格できたものが、税務職員採用試験では、能力を総合的に評価されるため、単に知識を詰め込んでいるだけでは合格できないのです。

最終合格者の決定方法

第1次試験合格者のうち、作文試験及び身体検査に合格し、かつ、人物試験においてA~Cの評価である者について、基礎能力試験,適性試験,及び人物試験の標準点を合計した得点に基づいて最終合格者を決定します。

2023年度税務職員採用試験の合格者の決定方法

つまり、どれだけ筆記試験の点数が高くても、作文や面接で一定の評価を得られないと最終合格に至らない可能性があるということ。

何かの試験に偏った対策をするのではなく、どの試験科目もバランスよく対策しましょう。

税務職員採用試験合格に向けた対策のコツ

税務職員採用試験に合格するには、しっかりとした対策が必要です。

これから対策を始めるためのコツを4つ紹介します。

スキマ時間を有効活用する

始めにこれを伝えておかなければいけません。

公務員試験でとにかく大切なことは、『時間は無限ではない』ということです。

じゃあ具体的にどうやって時間を捻出するの?というと、『スキマ時間を有効活用する』という結論に達します。

- 通学時間

- 学校での休み時間

- 食事の前後

- 入浴時間

- 寝る前の10分間 など

全てを使うのは難しくても、自分の生活スタイルに合わせてこの中のいくつかを取り入れるだけでも十分スキマ時間を活用できますよ。

これが1日の中で3回(朝、昼、夜)繰り返されるだけで、年間365時間も勉強できることになりますよね。

最終合格までに必要な勉強時間は400~500時間なので、スキマ時間だけでも6~7割ぐらいの勉強ができてしまうのです。

基礎能力試験は効率よく勉強する

数ある試験の中でも、基礎能力試験は厄介な試験科目の一つです。

5分野20科目から出題があり、範囲も広いため、やみくもに勉強を進めると相当な時間がかかってしまいます。

たとえば、数的推理や判断推理は4〜5問出ますが、物理や日本史は1問ずつしか出ていません。少しでも合計点を上げたいなら、問題数の多い科目で点を取らないとダメですよね。

また、どの科目も最初から最後まで満遍なく出ることはありません。ある分野は毎年出ているけど、この分野は全く出ていないってことがあるのです。

そういった傾向を一つでも多く理解してから勉強を始めましょう。

税務職員の基礎能力試験について、詳しくは次の記事で解説しています。

作文対策を後回しにしない

作文試験は、一次試験で課される記述式の試験です。

一次試験の合否には影響しないため、対策を後回しにする受験者は多いです。

しかし…、作文対策を後回しにすると、以下のデメリットがあるので注意が必要。

- 作文の書き方に慣れることができず、本番で実力を発揮できない

- 作文のテーマや論点の選び方に自信が持てない

- 作文の構成や論理展開が適当になる

作文は、基礎能力試験と異なり、短期間で成績を上げることは難しいです。そのため、早い段階からの対策が必須といえます。

毎年、作文の評価が悪く不合格になる受験者は一定数いるので気をつけてくださいね。

税務職員の作文について、詳しくは次の記事で解説しています。

自己分析を並行して進める

繰り返しになりますが、最終合格するには面接試験で一定の評価が必要です。なので、筆記試験の勉強だけやっていても税務職員採用試験に合格できません。

面接を攻略するには、自己分析が超重要。

自分の長所や短所、価値観などを知るための作業です。早い段階から始めることで、十分な時間をかけ、自分を深く理解することができます。

毎年、面接カードの添削をやっていて思いますが、まともに自己分析できている人は数パーセントしかいないんですよね…。

この自己PRや志望動機でいいのって人が本当に多くて…心配になってしまいます。

自己分析では、自分を知ること以外にも税務署職員の仕事内容も理解しておく必要があります。仕事内容を理解しておけば、志望動機や自己PRに説得力を持たせることができるからです。

「自己分析→面接の自主練習→模擬面接を受けて話し方や表現力を確認」と、面接対策はとにかくやることが多いです。

面接力をある程度のレベルにもっていくには時間がかかるので、早めに自己分析を進めて準備を始めましょう。

以上のように、税務職員採用試験に合格するためには、効率的な勉強方法を取り入れると同時に、作文や面接にも時間をかけて取り組むことが大切です。

高卒で税務署職員になりたいなら戦略が大切!

難易度だけで考えれば、税務職員採用試験に合格することはそんなに難しくないです。

試験問題は中学〜高校レベルですし、倍率も3~4倍程度ですからね。

しかし、単純に筆記試験の点数を取れば合格できるものではなく、面接・作文などによる人間性が最重視されるため、努力がそのまま結果に結びつかない難しさがあります。

適当に勉強を進めるのではなく、試験内容や傾向ををきちん理解してから効率よく行うことが大切です。

本サイトでは、税務職員採用試験に必要な情報を多く配信しています。

ぜひ、参考にして対策を始めてくださいね。