国家公務員「税務職員採用試験」の過去問をまとめています。

過去問を正しく使えば、試験の出題傾向を把握できます。逆にいえば、過去問の使い方次第で大きく差が出るということです。

『試験問題を見てみたい』、『効率よく勉強を始めたい』という人は、ぜひ最後までじっくり読んで自分のモノにしてくださいね。

(出典:人事院ホームページ)

*合格に向けて準備を始めたい方は『高卒で税務署職員になるのは難しい?採用試験の難易度と受かるコツ』をご覧ください。試験の全体像を網羅したガイドブックです。

税務職員採用試験の過去問

国家公務員「税務職員採用試験」の過去問をまとめています。

出題形式やレベルなどの参考にしてください。

令和5年度(2023年実施)

令和4年度(2022年実施)

令和3年度(2021年実施)

他年度の問題や出題傾向を次の記事でまとめています。併せて確認してください。

税務職員採用試験の過去問を効果的に活用する方法

過去問は、試験傾向を把握し、実力を測るために欠かせないツールです。

ここでは、過去問を効果的に活用する3つの方法を解説します。

- 実力の確認

- 戦略を立てる

- 出題傾向をつかむ

①実力の確認

過去問は、定期的に解き直して実力をチェックするのに役立ちます。

1ヶ月に1回程度、過去問を解き、自分の実力と合格ラインとの差を確認しましょう。

また、解けなかった問題は、その都度復習して、弱点を克服することが大切です。

結果に一喜一憂しない

過去問はあくまで現時点での実力や傾向を知るためのツールです。

なので、結果に一喜一憂する必要はありません。

大切なのは、合格点を取るには、何を、どれくらい勉強すればいいのかを分析すること。

そこを勘違いしないように注意してください。

②戦略を立てる

過去問を活用すれば、優先順位をつけて効率よく勉強できます。

簡単に言うと、どの科目を優先して勉強し、どの科目は手を抜くのかわかるってこと。

実際に科目別の問題数一覧を作成したので参考にしてください。

| 試験科目 | 出題数 |

|---|---|

| 数的推理 | 4 |

| 判断推理 | 5 |

| 空間把握 | 2 |

| 資料解釈 | 2 |

| 現代文 | 4 |

| 古文 | 1 |

| 英文 | 2 |

| 政治 | 2 |

| 経済 | 1 |

| 社会 | 2 |

| 日本史 | 1 |

| 世界史 | 2 |

| 地理 | 2 |

| 国語 | 2 |

| 英語 | 2 |

| 思想 | 1 |

| 数学 | 1 |

| 物理 | 1 |

| 化学 | 1 |

| 生物 | 1 |

| 地学 | 1 |

- 令和5年度本試験問題より作成。

- 上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。

- 令和6年度より試験科目「情報」が追加されます。

この表をみれば、どの科目を優先して勉強すればいいのか見えてきますよね。

そう、数的推理や判断推理です。逆に物理や日本史がどんなに苦手でも、時間をかけて勉強するのは時間の無駄です。

合格ラインは6割程度です。どの科目で点を取りに行くのか戦略を立てて勉強することが大切。

税務職員採用試験の基礎能力試験について、具体的な勉強方法を次の記事で解説しています。

③出題傾向をつかむ

志望先によって、出題される内容の範囲や傾向は異なります。

そのため、志望先にあった対策が必要です。

数年分の過去問に目をとおすことにより、受験する試験ではどのような問題がよく出されるのか把握できます。

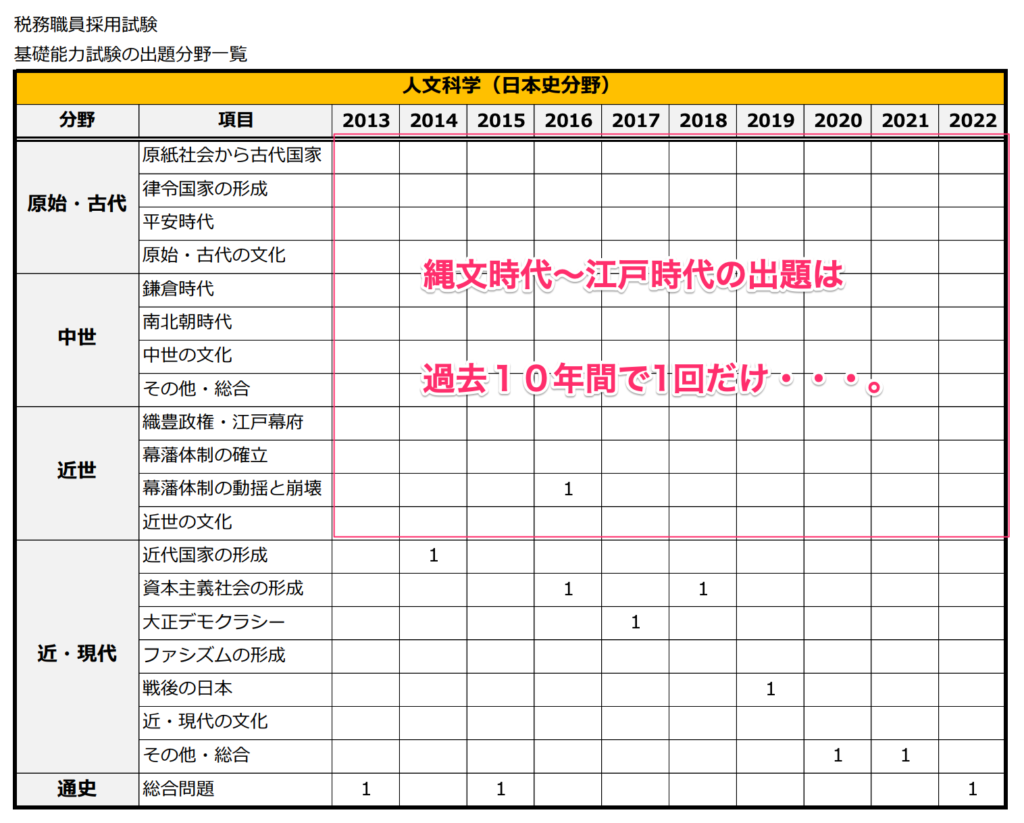

たとえば次の表は、日本史の出題範囲10年分をまとめたデータです。

- 本試験問題より作成

- 上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。

近・現代(明治〜現在)が頻出だとわかります。反対に原始〜江戸時代まではまったく出ていませんね。

過去問分析を行い出題頻度の高い分野や、出題形式を重点的に対策することで、効率よく勉強を進めることができます。

出題範囲を知る(過去問分析する)のは簡単ではありませんが、出ない分野をどれだけ勉強しても0点なので、メンドーですがやりましょう!

過去10年間の出題範囲をまとめた表を次の記事で公開しています。ぜひ、参考にしてください。

税務職員の過去問を制して効率よく勉強しよう!

受験者にとって必要な過去問。

しかし、多くの受験者が過去問の使い方を間違っています。

過去問は勉強するものではなく、出題傾向を理解するためのツールです。勉強が一通り終わった後に使って意味はありません。

勉強を始める初期段階に過去問分析をして出題傾向を理解し、その出題範囲を参考書や問題集で覚えていくのが正しい使い方です。

過去問に限らず、目的を決めてテキストを使うのはとても大事なポイントです。何となく使って時間や労力を消費しないようにしてください。

今回は以上です。