特別区三類(高卒)の一次選考で行われる作文試験。

「読書感想文みたいなやつでしょ?」と何となく内容を想像するけど、イマイチどんな試験なのか把握できていないのではないでしょうか。

本記事では、これから作文対策を始める方向けに、傾向や過去の出題テーマを紹介します。ぜひ参考にしてください。

その他、特別区三類(高卒)の情報は下記記事で紹介しています。

【特別区三類(高卒)】作文試験の概要

作文試験は、自分の思いや経験を文章にして伝える筆記試験です。

| 実施 | 一次試験 |

|---|---|

| 試験時間 | 80分 |

| 文字数 | 600字~1000字 |

| 配点 | ※非公開 |

| 評価基準 | 【内容】 ・課題に適合しているか、長さは適当か ・中身のある作文か。幼稚すぎることはないか。 【表現】 ・わかりやすく、よくまとまっているか。 ・用語や表現は適切か。 【文字】 ・誤字やあて字が多すぎないか ・字体はていねいに読みやすく書かれているか。 |

ただ単に文章を書けば評価されるのではなく、テーマを正しく読み取り、自分の経験や体験を盛り込みつつ説明できるかといった知識の総合的な応用力が問われます。

作文は昔から何度も書いているからといって、対策をおろそかにする人がいます。しかし、勉強すればした分だけ成果が見える筆記試験とは違い、第三者の観点によって評価が異なるためなんとも厄介な試験といえるでしょう。

【特別区三類(高卒)】作文試験の過去問

特別区三類(高卒)の作文試験で出題された過去のテーマを紹介します。

内容の確認をしたり、傾向をつかんだりしてみましょう!

| 2023年度 | 未来の区役所!あなたはどうつくる? |

|---|---|

| 2022年度 | 5年後になりたい自分とそれに向けて実行していくこと |

| 2021年度 | 正確に仕事を進めるために必要なことについて |

| 2020年度 | 私が地域に対してできること |

| 2019年度 | これからの公務員に求められる資質について |

| 2018年度 | 住み続けたいまちづくりについて |

| 2017年度 | 地域住民の結びつきが強いまちについて |

| 2016年度 | 地震災害に強いまちづくり |

| 2015年度 | 区民から信頼される公務員になるために必要なこと |

| 2014年度 | 活気あるまちのために私ができること |

【特別区三類(高卒)】作文試験に関するFAQ

最後に、特別区三類(高卒)の作文試験でよくある質問(FAQ)に回答します。

Q1 何文字かけばいいですか?

結論、8割以上書きましょう。上限が1000字なので800字程度です。

文字数は誰が見ても一発でわかる評価基準なので、極端に文字数が少ないと減点もしくは採点不可の判定を受けることになるんですよね。

下限(600字)も決まっているので、下回らないように気をつけてください。

知識や語彙が乏しいと多くの文字を書くのは難しいので、普段から語彙力も増やしておくといいでしょう。

Q2 いつから対策を始めればいいですか?

書けるまでに最低3ヶ月は必要です。

最低でも以下の知識を身につける必要があります。

- 課題の把握力(読解力)

- 文章構成力

- 表現力

- 語彙力

- 漢字(日本語)の知識

そしてこれらの力は短期間で身につくものではありません。

語彙力や漢字の知識くらいなら1ヶ月でも何とかなりますが、他の力を短期間で身につけるのは厳しいです。

参考書や授業で、採点官に伝わりやすい文章構成(型)を勉強する。

STEP①で勉強した構成(型)を意識し、実際に書けるようになるまで練習する。

書いた作文を学校の先生や添削者に見てもらいましょう。それによって、何が良くて、どこが不足しているのか明確になります。

フィードバックを踏まえて、再度書き、添削してもらう。

こういった順番で勉強することになるので、やはり最低でも3ヶ月は必要だと思って学習スケジュールを組んでみてください。

Q3 作文試験でオススメの参考書はありますか?

オススメの参考書は『よくわかる! 公務員試験(初級)のための論作文術』です。

模範解答をもとに良い例、悪い例を学べます。

模範解答をそのままコピーするのではなく、自分なりの表現方法やアイデアを加えることが重要です。模範解答を参考にしながら、自分なりの論文を書けるように努めましょう。

Q4 作文試験の配点はどれくらいですか?

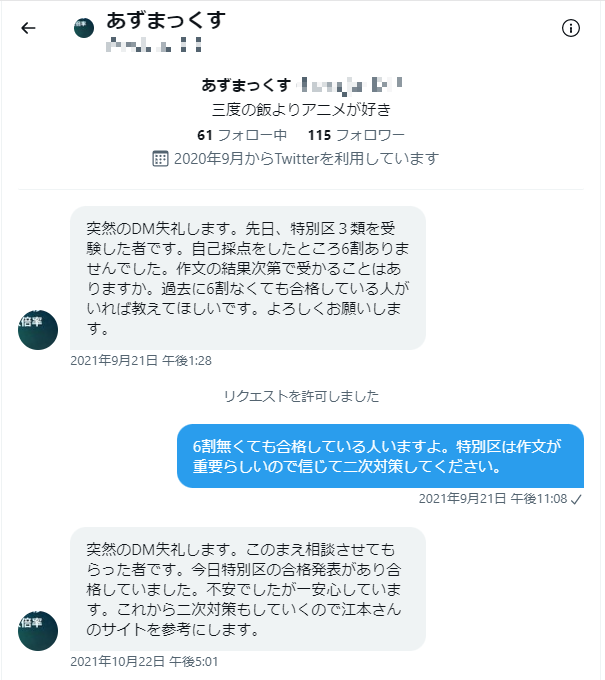

作文試験の配点は非公開ですが、受験者からの報告や開示データ、他県の採用試験から20%〜25%程度だと推測できます。

実際、教養試験の点数が低い人でも合格していることから作文の重要度は高いと言えるでしょう。

このように筆記試験の点数が低くても、作文の結果次第で合格できているんですよね。

したがって、教養試験の勉強ばかりに時間を使うことはNGです。

Q5 作文で落ちる人の特徴は?

作文を書いたら書きっぱなしの人です。作文で落ちる人ほど、書いたら書きっぱなしってことが多いんですよね…。

作文を書いて誰にも見せないというのは、問題を解いても答え合わせをしないのと同じことです。

正解不正解がわからないまま対策を続けても成績は伸びないので、書いた答案は必ず添削してもらいましょう。

学生なら学校の先生、社会人なら予備校やオンライン添削サービスなど、方法はたくさんありますよ。なお、オススメの添削サービスを以下の記事でまとめています。周りに頼れる人がない方は参考にしてみてください。

今回は以上です。

この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!