本記事では、警視庁警察官採用試験1類における教養試験の出題傾向を徹底解説します。

「何から勉強すればいいの?」「効率よく勉強したい」という方は、ぜひ参考にしてください。

その他の試験内容についても下記記事で解説しています。

警視庁警察官採用試験1類 教養試験の概要

教養試験は、警察官(社会人)として必要な基礎学力や一般教養がどれくらい備わっているかを測る筆記試験です。

試験概要

| 試験時間 | 120分 |

|---|---|

| 問題数 | 50問 |

| レベル | 大学卒業程度 |

| 解答方法 | 択一式(マークシート) |

試験科目

思考力・判断力を問う「一般知能科目」と、高校までに習った基礎学力を測る「一般知識科目」から出題されます。

| 分野 | 科目 | 出題数 | |

|---|---|---|---|

| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理 | 6 |

| 判断推理 | 9 | ||

| 資料解釈 | 2 | ||

| 文章理解 | 現代文 | 6 | |

| 英文 | 2 | ||

| 一般知識 | 社会科学 | 政治 | 3 |

| 経済 | 3 | ||

| 社会 | 3 | ||

| 人文科学 | 日本史 | 2 | |

| 世界史 | 2 | ||

| 地理 | 2 | ||

| 国語 | 3 | ||

| 英語 | 2 | ||

| 思想 | 1 | ||

| 自然科学 | 物理 | 1 | |

| 化学 | 1 | ||

| 生物 | 1 | ||

| 地学 | 1 | ||

実際の試験問題(過去問)は下記記事でまとめています。

このように、教養試験は科目の多さが特徴的です。

闇雲に勉強するのではなく、出題傾向を踏まえた対策が必要不可欠といえるでしょう。

警視庁警察官採用試験1類 教養試験の出題傾向

警視庁警察官採用試験1類の教養試験について、出題傾向を解説します。

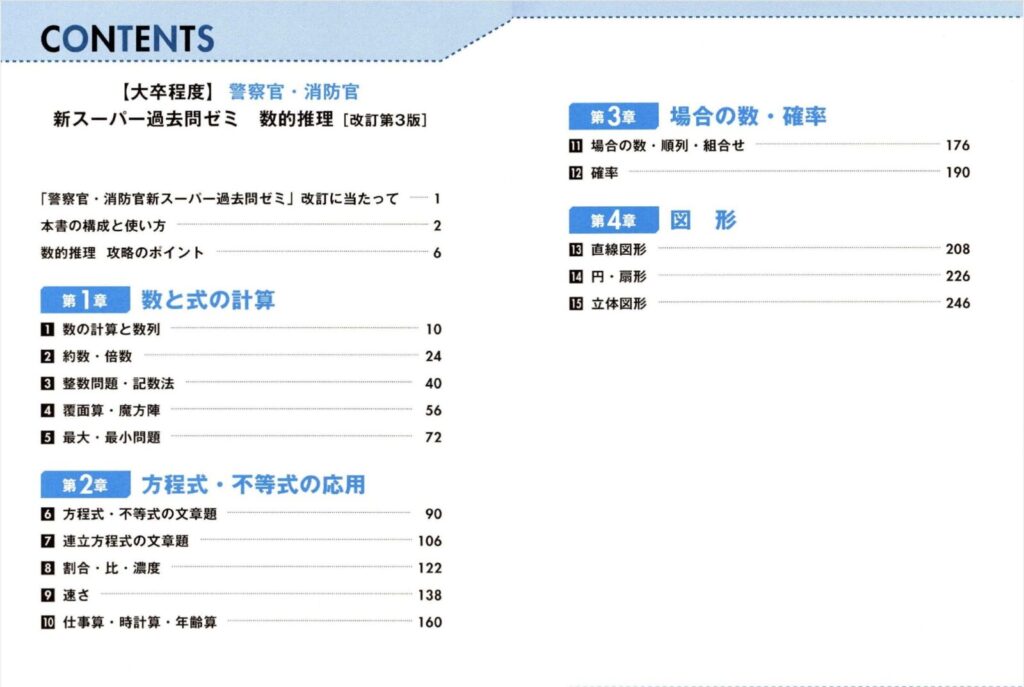

数的推理の出題傾向

数的推理は、思考力や計算力を測る数的処理の1科目です。

出題数は5~6問で、次の4分野15項目から構成されています。

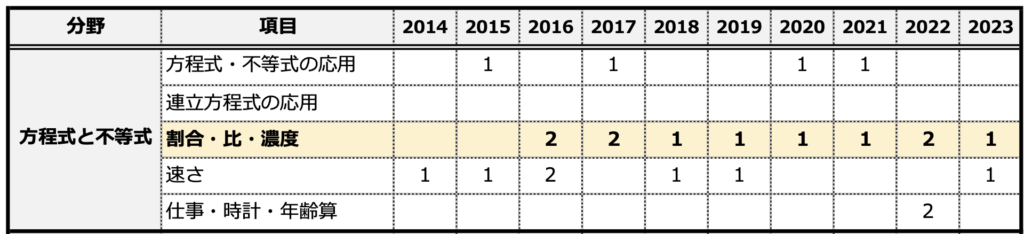

このうち、もっとも出題率の高い分野は「第2章 方程式・不等式の応用」です。

とくに「8 割合・比・濃度」は、8年連続で出ており、今後も出題される可能性が高いと言えます。

その他、「第4章 図形(とくに直線図形)」も比較的出ているので、併せて対策するといいでしょう。

えもと

えもとワニ本で出題パターンを理解し、スー過去で問題演習を重ねるといいですね!

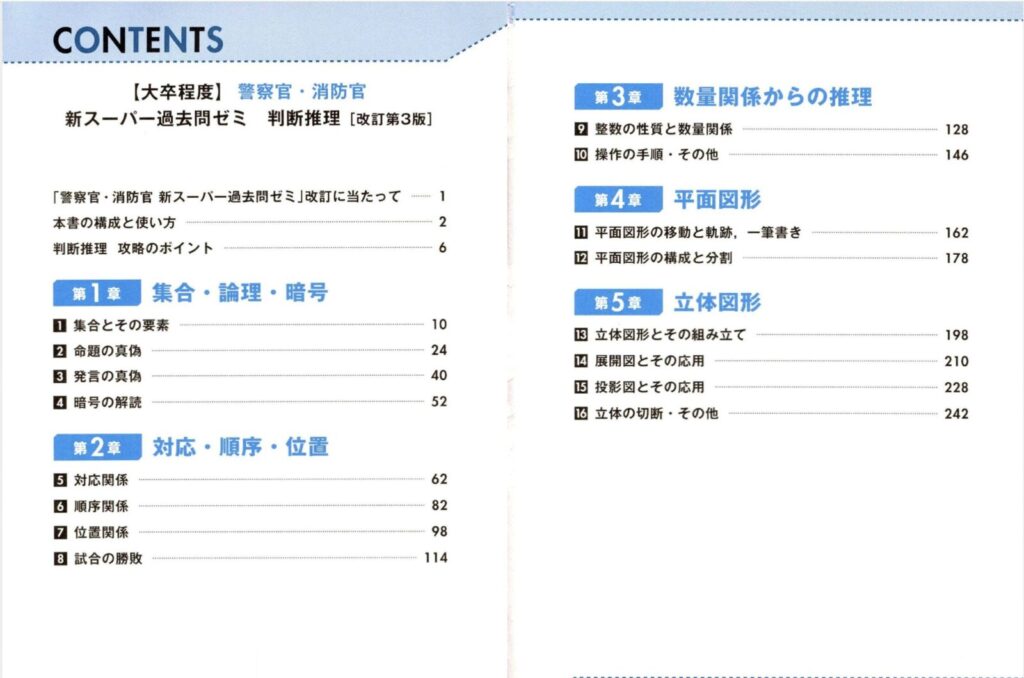

判断推理の出題傾向

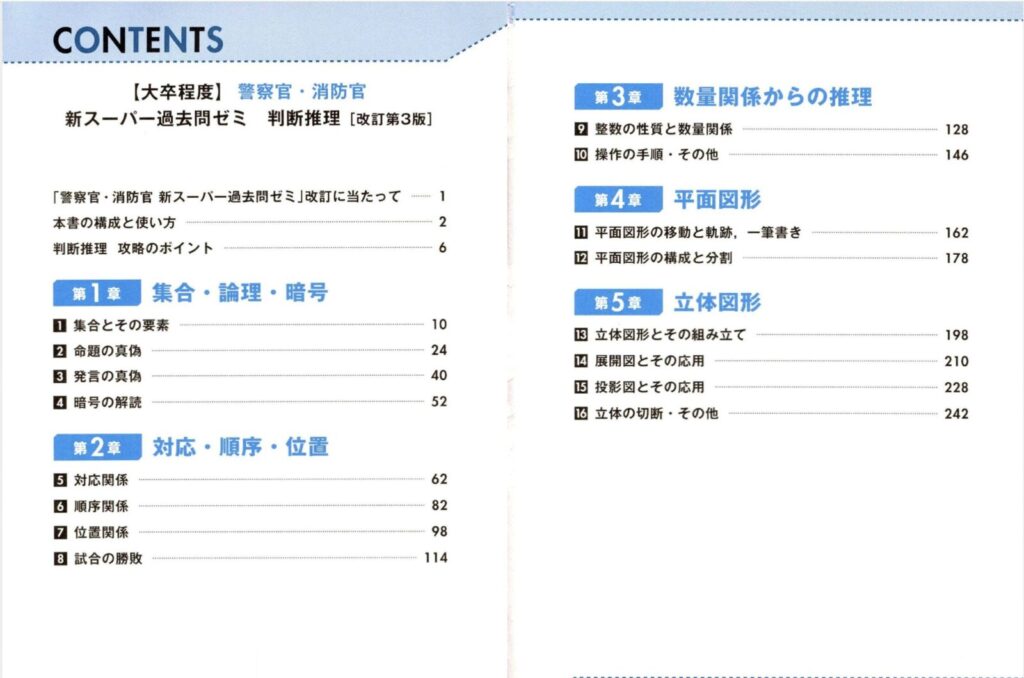

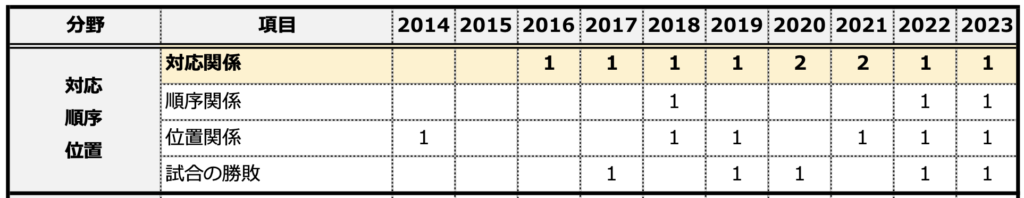

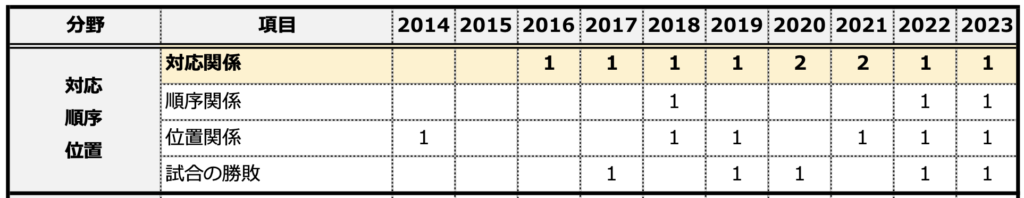

判断推理は、判断力や空間認識力を測る数的処理の1科目です。

出題数は7~8問で、次の5分野16項目から構成されています。

このうち、もっとも出題率の高い分野は「第2章 対応・順序・位置」です。

とくに「5 対応関係」は、8年連続で出ており、今後も出題される可能性が高いと言えます。

その他、「第1章 集合・論理・暗号(とくに命題の真偽)」も比較的出ているので、併せて対策するといいでしょう。

ワニ本で出題パターンを理解し、スー過去で問題演習を重ねるといいですね!

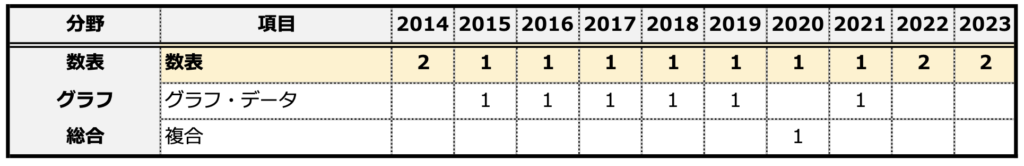

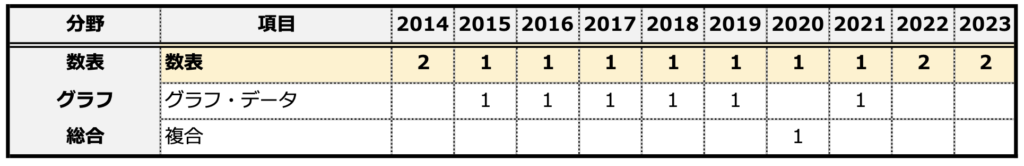

資料解釈の出題傾向

資料解釈は、グラフや表を読み取り、正しい設問を選ぶ数的処理の1科目です。

出題数は2問で、次の3項目から構成されています。

- 数表

- グラフ・データ

- 複合

数表とグラフ・データそれぞれから出ていますが、直近2年間は数表のみの出題となっています。

ワニ本で数表やグラフの読み取り方を理解し、速く解けるように演習を繰り返しましょう!

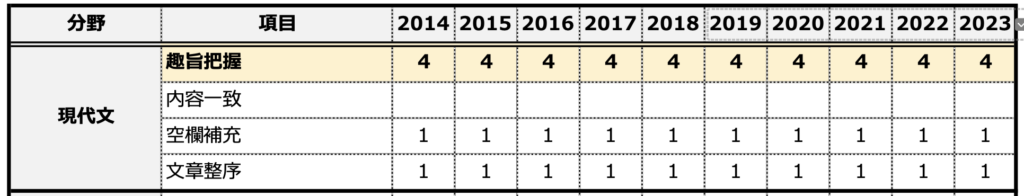

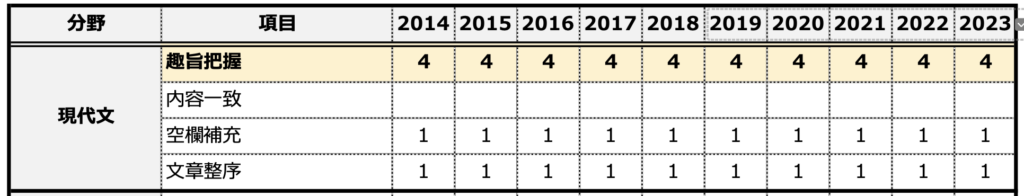

文章理解の出題傾向

文章理解は、300〜400字程度の現代文や英文を読み、趣旨や内容に合致するものを選ぶ科目です。

出題数は8問で、次の6項目から構成されています。

このうち、もっとも出題率の高い分野は「1 要旨把握(現代文)」です。

10年連続で出ており、出題数も4問と多いため攻略不可欠と言えます。

その他、「5 英文(内容把握)」も頻出なので、併せて対策するといいでしょう。

スー過去を1日1〜2問解いて、文章に慣れることが大事です!

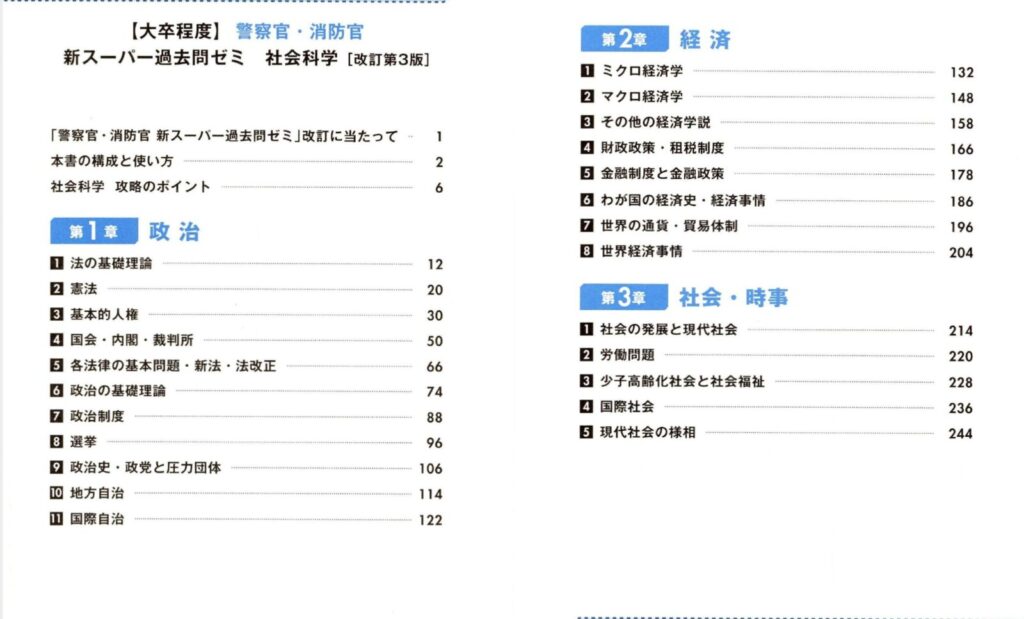

社会科学の出題傾向

社会科学は、中学〜高校で学んだ政治経済や社会時事の理解力を測る科目です。

出題数は9問で、次の3分野(科目)から構成されています。

このうち、もっとも出題率の高い分野(科目)は「第1章 政治」です。

とくに「3 基本的人権」は、6年連続で(過去10年間で8回)出ており、今後も出題される可能性が高いと言えます。

その他、「第2章 経済(とくに財政・租税)」も比較的出ているので、併せて対策するといいでしょう。

スー過去やクイックマスターを使い、頻出分野に絞ってインプットしましょう!

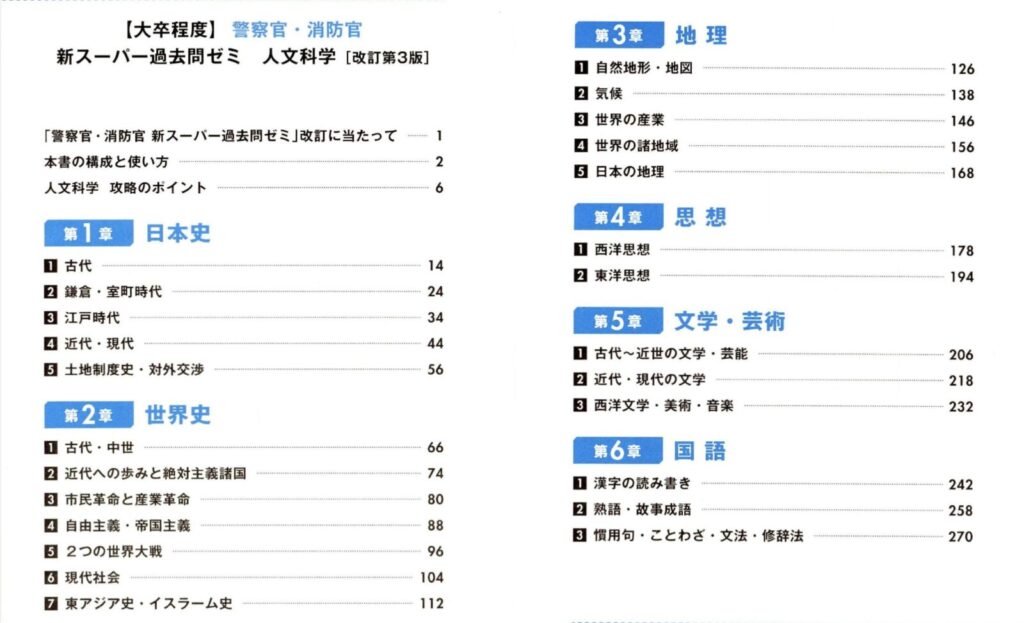

人文科学の出題傾向

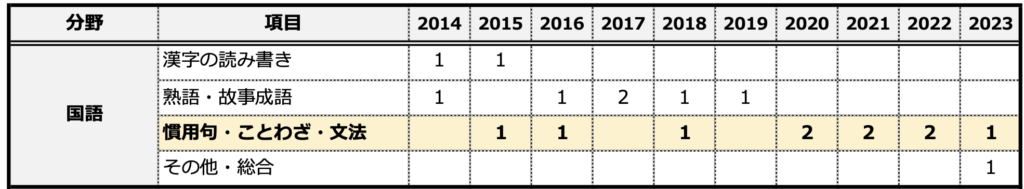

人文科学は、中学〜高校で学んだ地理歴史や国語の理解力を測る科目です。

出題数は9問で、次の7分野(科目)から構成されています。

- 警視庁警察官採用試験Ⅰ類では、英語からの出題もあります。

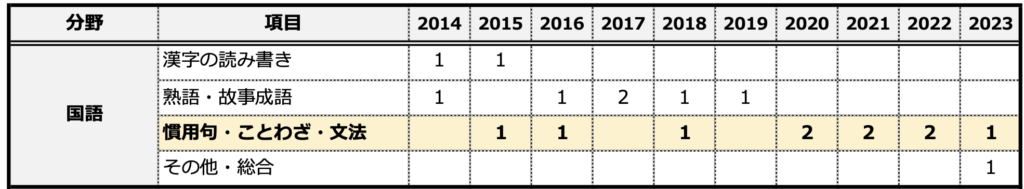

このうち、もっとも出題率の高い分野(科目)は「第6章 国語」です。

とくに「3 慣用句・ことわざ・文法」は、4年連続で(過去10年間で7回)出ており、今後も出題される可能性が高いと言えます。

その他、「第2章 世界史(とくに東アジア史・イスラーム史)」も比較的出ているので、併せて対策するといいでしょう。

広く浅く覚えることが重要です。スー過去やクイックマスターで頻出分野に絞ってインプットしましょう!

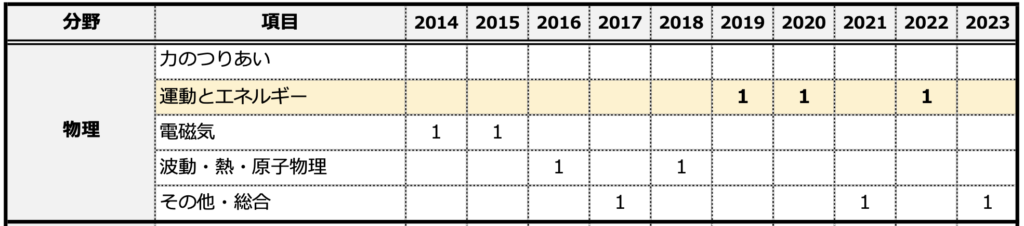

自然科学の出題傾向

自然科学は、中学〜高校で学んだ理科の理解力を測る科目です。

出題数は4問で、次の4分野(科目)から構成されています。

- 警視庁警察官採用試験Ⅰ類では、数学からの出題はありません。

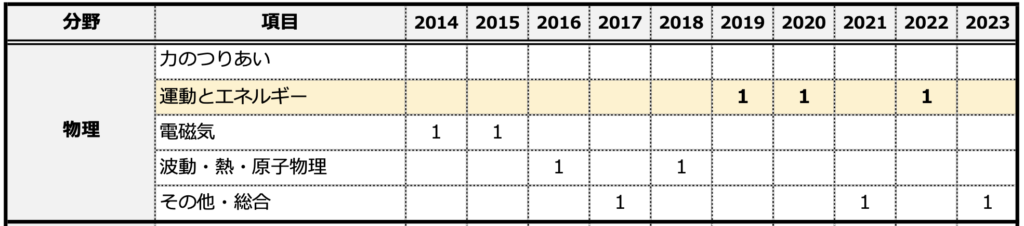

このうち、もっとも出題率の高い分野(科目)は「第2章 物理」です。

とくに「2 運動とエネルギー」は、過去5年間で3回出ており、今後も出題される可能性が高いと言えます。

その他、「第4章 生物(とくに代謝)」も比較的出ているので、併せて対策するといいでしょう。

出題範囲も絞りにくいので時間がなければスルーでもOKです。

より詳しい出題傾向は下記記事で解説しています。

警視庁警察官採用試験1類 教養試験でよくある質問FAQ

警視庁警察官採用試験の教養試験でよくある質問(FAQ)に回答します。

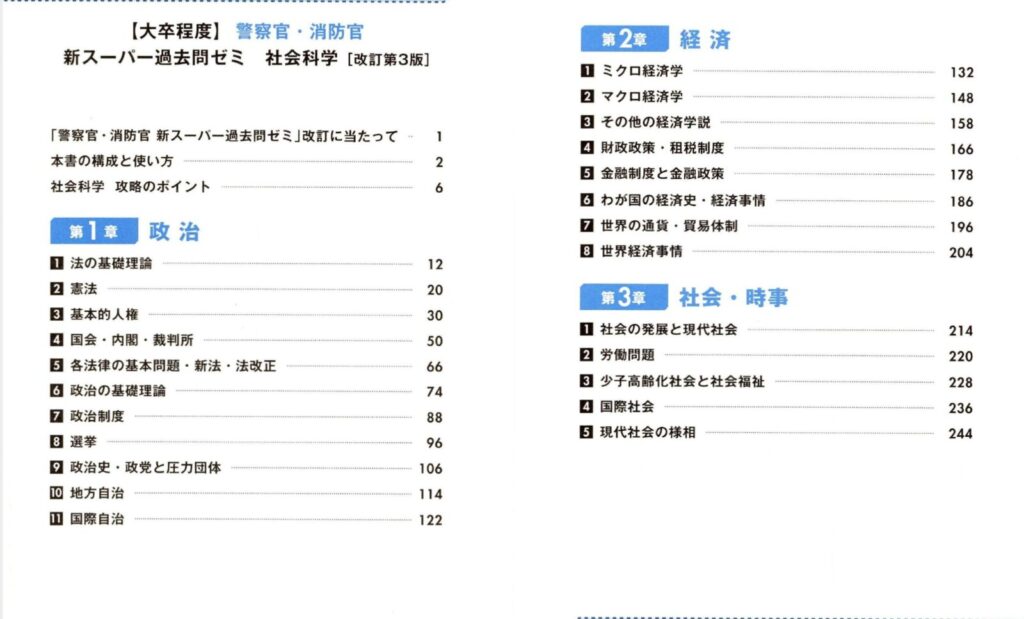

教養試験でオススメの参考書・問題集は?

「スーパー過去問ゼミシリーズ(通称:スー過去)」と「畑中敦子シリーズ(通称:ワニ本)」です。

実務教育出版が監修している参考書+過去問題集です。要点が絞られており問題+解説という構成で勉強しやすいのが特徴。

必要最低限の知識が集約されているので、勉強の導入として最適な1冊です。

知能系は少し難しいので、苦手意識がある場合は、畑中敦子シリーズから始めるといいでしょう。

教養試験の過去問は?

過去問は「【大卒程度】警視庁警察官採用試験1類の過去問と正しい活用方法」で3年分をまとめています。

解説はありませんが、出題形式や内容の確認には十分活用できるので参考にしてください。

教養試験のボーダーラインは?

ボーダーラインは非公開です。

採用数や問題レベルによっても変動するため確かなことは言えませんが、合格者の情報提供や他サイトのデータから6割程度だと推測できます。

国語試験や論文試験の結果も反映されるため、教養試験は安定して6割取れるようにしておきましょう。

教養試験の勉強には出題傾向の理解が重要!

警視庁警察官採用試験1類の教養試験は、高校までにきちんと勉強してきた人からすればそれほど難しいわけではありません。

それなのに多くの受験者が悩んでいるのは、試験科目・範囲が膨大だからです。

事実、「科目が多くて何から勉強すればいいか分からない」という相談・お問合せが相当多いんですよね。

教養試験を効率よく勉強するには、出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。必要な科目・分野に沿って勉強すれば、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。

合格点は6割程度です。そんなに高くありません。なので、闇雲に無駄な勉強をするのではなく、過去の出題傾向を軸に勉強してください。

まずは科目ごとの出題範囲を理解する。

そこから始めていきましょう!

以上、警視庁警察官採用試験1類の教養試験についてでした。

この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!