名古屋市消防の一次試験で実施される教養試験。

試験科目・範囲が膨大なので、「何から勉強すればいいの?」と悩んでいるのではないでしょうか。

本記事では、名古屋市消防官採用試験の教養試験に関する下記内容を解説します。

- 教養試験の概要

- 教養試験の科目

- 教養試験の問題例

- 教養試験の出題傾向

- 教養試験の勉強法

「教養試験はどんな科目・傾向なのか」「教養試験の効率的な勉強方法が知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

試験の概要を知ることは、合格への第一歩。まずは、教養試験がどんなものか、大まかにつかんでいきましょう。

※その他、名古屋市消防の試験内容は「【大卒事務・消防】名古屋市役所の難易度は?難しい理由や対策方法を解説」でまとめています。

【概要】名古屋市消防の教養試験とは

教養試験は、一次試験で行われる筆記試験です。

| 試験時間 | 150分 |

| 問題数 | 50問 |

| 出題形式 | 択一式 |

| レベル | 大学卒業程度 |

| 出題科目 | 18科目 |

受験者の思考力や判断力を測る試験のため、速読・速答が求められれます。

単純計算すると、1問にかけられる時間はわずか3分ほど。マークシートへの記入や見直しの時間も考えると、テンポよく解答していくことが必要です。

実際に、時間が足りずに問題を解ききれない人は少なくありません。本番での時間配分を考えながら事前に過去問題集で練習しておくなど、十分な対策を取りましょう。

僕は最初に一般知識を1問1分かけずに片付けて、残った時間で一般知能をじっくり考えるという戦略をとっていましたよ!

名古屋市消防 教養試験の科目と問題例

教養試験は、 計算力や読解力を測る『一般知能』と、今までに勉強してきた基礎学力を測る『一般知識』で構成されています。

| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理|判断推理|空間把握|資料解釈 |

|---|---|---|

| 文章理解 | 現代文|英文 | |

| 一般知識 | 社会科学 | 政治|経済|社会 |

| 人文科学 | 日本史|世界史|地理 | |

| 自然科学 | 数学|物理|化学|生物|地学 | |

| その他 | ローカル問題 | |

このように中学~高校までに学んだ内容から多く出題されるので、”科目の多い大学入試共通テスト“だと思いましょう。

共通テストとの大きな違いは科目選択の有無でして、例えば共通テストであれば、社会なら日本史か世界史、理科なら物理か生物のように、受験に必要な科目を選択して試験を受けられます。

しかし、教養試験では全科目が必須です。なので、社会なら日本史も世界史も、理科なら物理も生物もすべて勉強しないといけません。

科目ごとの特徴を解説します。

数的処理

思考力や判断力を測る領域で、次の4科目から出題されます。

- 数的推理

- 判断推理

- 空間把握

- 資料解釈

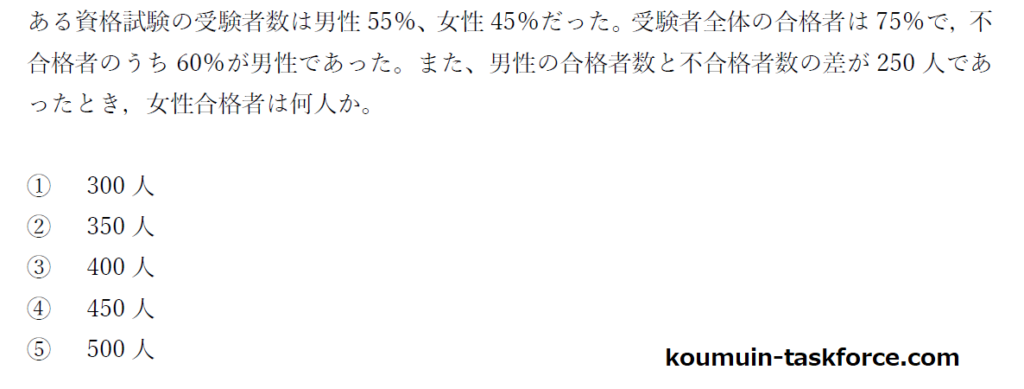

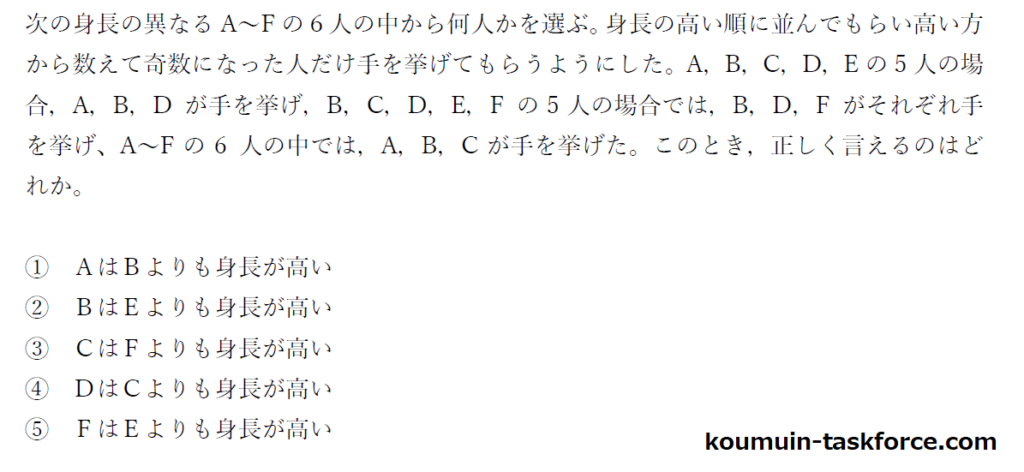

問題例

解答を表示する。

正解 ②

数学的要素が強いため苦手とする受験者は多いです。しかし教養試験のなかで問題数が最も多く、50問のうち17問出題されます。

そのため、数的処理でどれだけ得点できるかどうかが合否に大きく影響すると思ってください。

対策法は、同じ問題を繰り返し解きながらパターンを覚えることです。受験者に定評のある「畑中敦子シリーズ」を駆使しながら練習しましょう。

文章理解

読解力を測る領域で、次の2科目から出題されます。

- 現代文

- 英文

英文は慣れるまでに時間が必要ですが、現代文は対策なしでも正解することは可能です。

問題数はそこそこ多く(50問中8問)、正解できれば他科目の負担を減らせるので、得点源にできるといいですね。

ガッツリやる科目ではないため、1日1問〜2問をコンスタントに解き、文章を読むことに慣れておきましょう。

社会科学

中学〜高校までに学んだ公民や現代社会に関する知識を測る領域で、次の3科目から出題されます。

- 政治

- 経済

- 社会

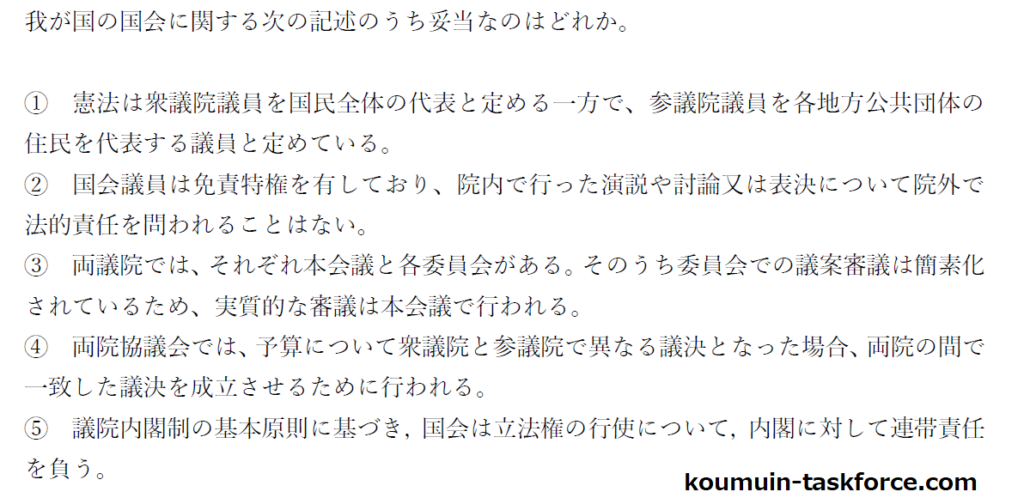

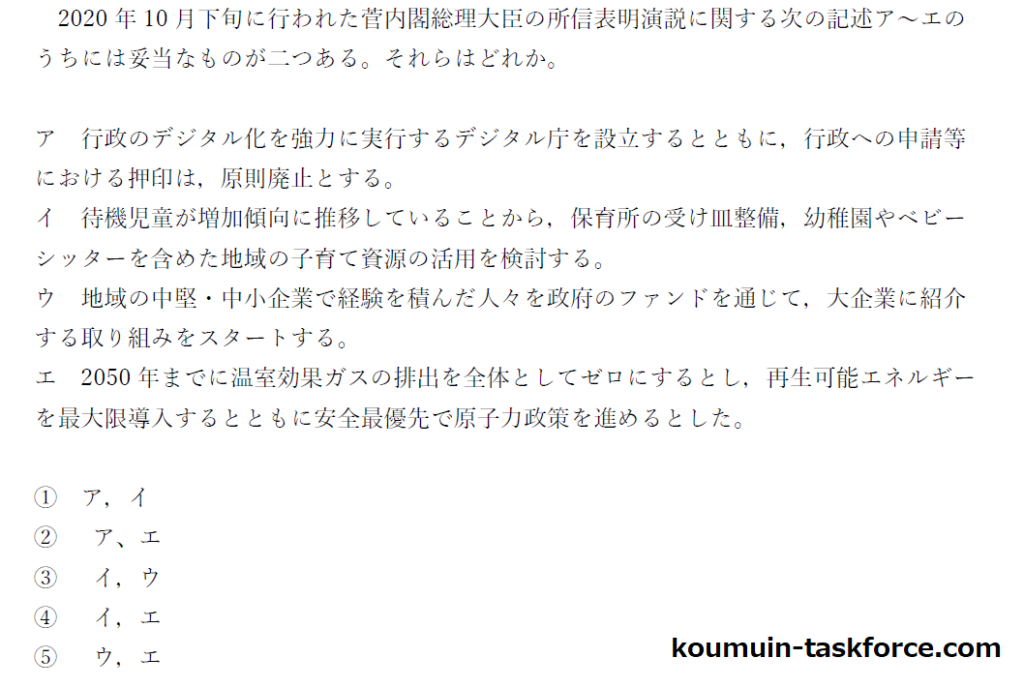

問題例

解答を表示する

正解 ④

一般知識の中では出題範囲が狭く、取りかかりやすい領域です。また、一般知識の中で問題数が14問と多いので、優先して対策しないといけません。

また、社会は国際関係や社会問題、時事などを中心に出題されます。

参考書や過去問での対策だけでは不十分なので、普段からニュースや新聞などを読んで情報収集をしておくといいでしょう。試験1~2ヶ月前から「速攻の時事」を使って一気に仕上げてもOKです。

人文科学

中学〜高校までに学んだ社会に関する知識を測る領域で、次の3科目から出題されます。

- 日本史

- 世界史

- 地理

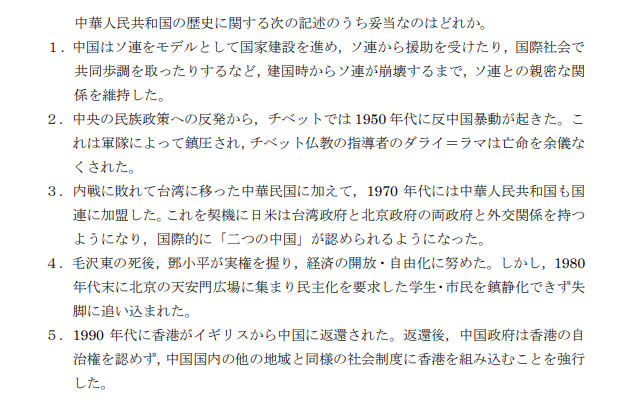

問題例(世界史)

解答を確認する(タップして表示)

正解:2

暗記科目なので覚えてしまえば簡単に点を取れます。

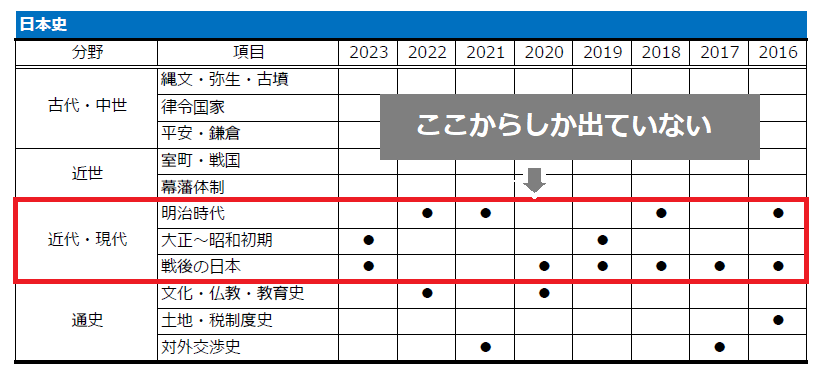

しかし、出題範囲が膨大なうえに問題数も5問なのでコスパを意識して勉強することが大事です。

全科目・全範囲を勉強するより、出題頻度の高い分野に絞って覚えることがポイントです。

自然科学

中学〜高校までに学んだ数学や理科に関する知識を測る領域で、次の5科目から出題されます。

- 数学

- 物理

- 化学

- 生物

- 地学

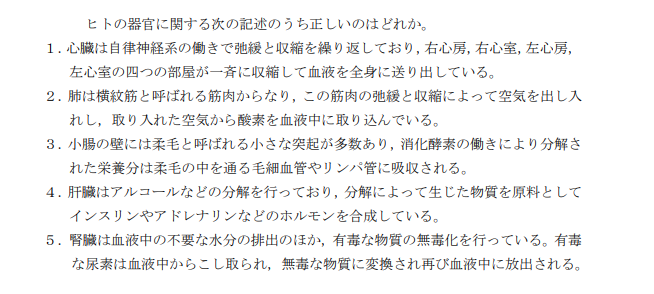

問題例

解答を確認する(タップして表示)

正解:2

数学、物理、化学は計算問題を含むため避けがちですが、基礎的な問題だけでも解けるように公式や知識を覚えるといいでしょう。

大学受験の解説本などがオススメです!

一方で生物と地学は理系科目の中でも暗記部分が大半を占めるので、物理や化学が苦手でも生物は必ず解けるように勉強してください。

名古屋市消防 教養試験の出題傾向

教養試験の科目は多いですが、問題数は科目によって異なります。

次の科目別出題数一覧を参考にして、どの科目から手をつけるのか考えてみましょう。

科目別出題数一覧

| 数的推理 | 6 |

|---|---|

| 判断推理 | 6 |

| 空間把握 | 4 |

| 資料解釈 | 1 |

| 現代文 | 3 |

| 英文 | 5 |

| 政治 | 6 |

| 経済 | 4 |

| 社会 | 4 |

| 世界史 | 2 |

| 日本史 | 2 |

| 地理 | 1 |

| 数学 | 1 |

| 物理 | 1 |

| 化学 | 1 |

| 生物 | 1 |

| 地学 | 1 |

| ローカル | 1 |

※上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。

まずは出題数の多い数的推理や判断推理から勉強を始めるといいでしょう。

なお、過去8年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。

上記の記事を読めば「どこから勉強すればいいの?」という悩みを即解決できるので、ぜひ参考にしてください。

名古屋市消防 教養試験の勉強法

名古屋市消防の試験科目は18科目もあるため、限られた時間のなかで全科目を勉強するのは難しいです。

以下のポイントを意識して効率よく対策しましょう。

- 出題数の多い科目から勉強

- 頻出分野から着手

- 復習メインでインプット&アウトプット

出題数の多い科目から勉強

年度によって変動しますが6割程度がボーダーラインです。なので、50問中30問くらい正解できれば一次試験をクリアできます。

そう考えたときに、出題数の多い科目が重要になるとわかるはず。出題数の多い科目で得点できなければ、30問に達するのは難しくなりますからね。

上記で紹介した科目別出題数一覧を参考に、まずは数的処理と文章理解、そして政治・経済を優先的に勉強するといいでしょう。これらの科目だけで全体の7割以上を占めています。

- 数的処理:17問

- 文章理解:8問

- 政治経済:12問

合計:37問 / 50問中(74.0%)

極端に言えば、これらを全問正解できれば合格点できます。逆に点が取れないと負担が増えるってことですね。

出題数が少ない科目に時間をかけても総合点は上がりません。すべてを勉強して中途半端になるよりも、まずは出題数の多いかつ勉強できる科目を確実に正解することが大切です。

頻出分野から着手

科目によって出題数に大きな違いがあるだけでなく、科目内においても頻出分野とそうでないものがあります。

たとえば、日本史は明治より前の時代からは出題がありません(下図参照)。

公式発表されたものではありません。

なので、縄文時代から真面目に勉強しても時間の無駄です。

やみくもに取り組むのではなく出題傾向を見極めて効率的に勉強を進める意識が大切。

出題範囲を知る(過去問分析する)のは簡単ではありませんが、出ない分野をどれだけ勉強しても0点なので、メンドーですがやりましょう!

なお、過去8年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。手っ取り早く傾向が知りたい方は参考にしてください。

復習メインでインプット&アウトプット

また、勉強において重要なのは先に進むことよりもどれだけ復習をしたかということです。

復習するタイミングですが、僕は勉強した箇所は3日連続で見るというルールで覚えていきました。要するにその日に解いた問題は短いスパンで3回見るというものです。

| 1日目 | 問題1〜10をやる |

|---|---|

| 2日目 | 問題1〜10を見直して、問題11〜20をやる |

| 3日目 | 問題1〜20を見直して、問題21〜30をやる… |

とくに重要なのが翌日の復習。

勉強した次の日に復習しないだけで一気に知識の定着が悪くなります。記憶の法則で有名なエビングハウスの忘却曲線でも人間の記憶力は翌日にガタ落ちすることが立証されていますからね。

最初のうちはけっこうシンドイですが、1カ月ほど続けてみれば結果が見えてくるので、反復練習を意識して勉強していきましょう。

名古屋市消防 教養試験でよくある質問FAQ

最後に、よく相談される内容に回答します。

- オススメの参考書はありますか?

- 過去問はどこで入手できますか?

- ボーダーラインは何割ですか?

Q1.オススメの参考書はありますか?

- スーパー過去問ゼミ

- ダイレクトナビ

- (畑中敦子シリーズ)

この2冊+1をやれば十分です。

スーパー過去問ゼミ

実務教育出版が監修している”上級者向け”の参考書です。

要点が絞られており問題+解説という構成で勉強しやすい。

情報量はやや少なめなので、ある程度知識のある方や一通り勉強を終えた方には最適ですが、まったくの初心者がこれ1冊だけで試験に臨むのはリスクが高いかもです。

※同シリーズには警察官・消防官用もありますが、レベルが低いのでオススメしません。

ダイレクトナビ

実務教育出版が監修している”初〜上級者向け”の過去問題集です。

選択肢中の誤りを赤字で修正しながら覚える「正文化」がすでに施されており、すぐに重要箇所をインプットできます。

付属の赤シートを使えば即アウトプットもできるの一石二鳥の過去問題集です。

畑中敦子シリーズ

理系科目が苦手な人は取り組む価値のあるテキストです。

数的推理や判断推理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。

数学が不得意な方でも、解法パターンやテクニックを覚えることで、得意分野にすることは十分可能がコンセプト。

初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!

Q2.過去問はどこで入手できますか?

過去問は公開されていません。

試験日に回収されるからです。問題例を上述しているので確認してみてください。

なお、受験者からの情報を集約した出題傾向データを、「名古屋市消防(大卒)の出題範囲がよくわかる!教養試験の出題データ」で公開しているので、ぜひ参考にしてください。

Q3.ボーダーラインは何割ですか?

ボーダーラインは非公開であり、採用数や問題レベルによっても変動するため確かなことは言えませんが、合格者の情報提供や他サイトのデータから6割程度だと推測できます。

なので、高得点を目指して勉強するよりも、7割を安定して取れることが大切です。

したがって、筆記試験の対策は大切ですが、それだけでは合格できないことを理解してバランスよく対策しましょう。

出題範囲がわかれば合格点は取れる

名古屋市消防の教養試験は、高校までにきちんと勉強してきた人からすればそれほど難しいわけではありません。

それなのに多くの受験者が悩んでいるのは、試験科目・範囲が膨大だからです。

事実、「科目が多くて何から勉強すればいいか分からない」という相談・お問合せが相当多いんですよね。

教養試験を効率よく勉強するには、出題範囲の理解(=過去問分析)がとても重要です。必要な科目・分野に沿って勉強すれば、これまでよりずっとラクに合格点を超えるようになると僕は考えます。

合格点は6割程度です。そんなに高くありません。なので、闇雲に無駄な勉強をするのではなく、過去の出題傾向を軸に勉強してください。

まずは科目ごとの出題範囲を理解する。

そこから始めていきましょう!

なお、過去8年間の頻出分野を科目別にまとめた一覧を次の記事で公開しています。

面接カードの書き方と過去の質問例-300x169.png)

論文の書き方と過去問-300x169.png)

の難易度は?-300x169.png)